Roman: Das war gestern, Ackermann!

Ein Vormittag im Beratungszimmer

Draußen vor seinem Bürofenster entfaltete sich der Morgen von Stunde zu Stunde heller und freundlicher. Die Sonne warf einen flimmernden Lichtfleck auf die Wand hinter seiner Klientin. Nach dem gestrigen Erlebnis in Köln genoss Dieter diesen Morgen ganz besonders. Er fühlte sich in seinem Büro auf dem bequemen, aber altmodischen Sessel und in der Jeans mit dem weiten Hosenbund wie zuhause. Wie gut es tat, hier zu sitzen und zu arbeiten!

Frau Berka saß ihm gegenüber und jetzt, nach einer Zeit, in der sie nervös und unglücklich von den neusten Streitereien mit ihrem Mann berichtet hatte, schien sie sich endlich zu entspannen. Dieter bemerkte, wie sie sich bequemer hinsetzte und die Beine leicht von sich streckte. Sie lächelte ihn an. Offenbar tat ihr das Gespräch gut.

„Wissen sie, Herr Ackermann: Die wenigsten Menschen in meinem Leben waren in der Lage, mich zu verstehen. Von Eric ganz zu schweigen. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, dass Sie immer genau wissen, was ich meine. Das tut mir so gut! Seit ich zu Ihnen komme, lichten sich die Wolken, die sich über mir zusammengezogen hatten immer mehr. Hierher zur Lebensberatung zu gehen, das war der beste Rat, den meine Freundin mir je gegeben hat.“

Dieter Ackermann sah seine Klientin aufmerksam und freundlich an.

„Das ist sehr schön und ich freue mich mit ihnen darüber. Aber was ich Sie noch fragen wollte: Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, sich selbst eine Arbeit zu suchen und sich auf eigene Füße zu stellen?“

Sie reagierte nicht. Sie sah durch ihn hindurch und schien mit ihren Gedanken weit weg. Er wartete.

Jetzt kam sie zu sich und sah ihn ein wenig schuldbewusst an. „Entschuldigen Sie, ich war gerade abgelenkt. Was haben Sie gefragt?“

„Ob Sie schon daran gedacht haben, sich eine Arbeit zu suchen und sich finanziell auf eigene Füße zu stellen?“

„Ehrlich gesagt, nein. Mein Mann würde das nicht wollen.“

„Aber darüber nachdenken könnten Sie trotzdem, oder?“

Sie sah überrascht auf. Dann lächelte sie ihn an und versank erneut ins Nachdenken.

Dieter betrachtete die Frau, die ihm gegenübersaß und die jetzt, nach 45 Minuten Beratung, endlich wieder lächeln konnte. Er hatte es einmal mehr geschafft, einem Menschen Mut zu machen. Dieter liebte seine Arbeit. Es fiel ihm leicht, zuzuhören und sich auf andere Menschen und ihre Sorgen einzustellen. Er spürte, wie sie es genossen, endlich einmal ernst genommen zu werden. Und das tat er wirklich. Zumindest für die Zeit, wo sie vor ihm saßen.

Jetzt fixierte er den Sonnenfleck an der Wand hinter ihrem Kopf und wartete. Im Raum war es völlig still, die Verkehrsgeräusche drangen schwach herein. Die Uhr, die so an der Wand angebracht war, dass es nicht auffiel, wenn er dort hinsah, zeigte, dass die Zeit für diese Beratungseinheit gleich um war.

Die Frau hatte seinen Blick trotzdem bemerkt, richtete sich auf und strich ihren Rock zurecht.

„Unsere Zeit ist um“, sagte er sanft.

Sie lächelte ein wenig wehmütig.

„Dann bis nächste Woche, Frau Berka! Und denken Sie daran, dass es nicht immer ihr Mann ist, der sie klein hält. Sie tun das auch selbst!“

Die Klientin nickte, nach wie vor in Gedanken versunken. Sie wirkte ein wenig verwirrt, aber noch immer lag ein Lächeln um ihre Mundwinkel.

Dieter reichte ihr die Hand, fest, aber nicht zu lange. Die Frau nahm ihre Handtasche und ging zum Ausgang, drehte sich noch einmal zu Dieter um und nickte. Dann schloss sie die Tür zögerlich hinter sich. Wahrscheinlich wäre sie gerne noch länger geblieben – wie die meisten. Aber da war die Regel und diese Regel hatte auch ihren Sinn: 45 Minuten, höchstens 50 Minuten für ein Beratungsgespräch. Dann musste man zum Ende kommen. Allerdings klappte das nicht immer. Manchmal war es nicht möglich, einen Klienten nach Ablauf der Zeit einfach fortzuschicken. Aber Frau Berka steckte das locker weg.

Nun hieß es: umschalten und einmal durchatmen. Dieter musste sich auf die nächste Klientin einstellen.

Frau Hartwig stand als Nächste im Kalender. Er schmunzelte in sich hinein. Eine verdammt anziehende Frau. Sie gefiel ihm jedes Mal, wenn sie – mit dem letzten Schrei der Modedesigner angetan – hereinkam und dabei aufgekratzt ihre Handtasche schwenkte. Aber sobald sie sich setzte, hatte er seine Gefühle voll im Griff.

Wie immer begann Frau Hartwig auch heute sofort damit, zu erzählen. Er sah ihr interessiert ins Gesicht. Sie entspannte sich auf der Stelle.

Was Frau Hartwig erzählte, klang für ihn bunt und verwirrend. Sie hatte eine große Familie, war offenbar ziemlich begütert und in ihrem Leben war so unfassbar viel los. Manchmal erinnerte sie ihn an die Menschen, die er aus seiner Kindheit und Jugend nur zu gut kannte. Wie hatte er damals unter deren unbekümmerter Selbstverständlichkeit und Arroganz, mit der sie auf ihr reiches und wohlhabendes Leben blickten, gelitten! Aber hier, im Rahmen seines Berufes machte ihm das überhaupt nichts aus. Sie kam zu ihm und brauchte Hilfe, das allein zählte.

„Ich fühle mich in den letzten Tagen von den vielen Anforderungen, die alle an mich stellen, richtig ausgelaugt. Trotzdem kann ich nie nein sagen“, seufzte sie.

„Es kommt Ihnen so vor, als würden die anderen Sie aussaugen. Aber Sie können sich nicht dagegen wehren?“, fragte er behutsam.

„Ja, genau so fühlt es sich an, Herr Ackermann“, nickte sie und dankte ihm mit einem hinreißenden Lächeln voller Vertrauen.

Nachdem Frau Hartwig gegangen war, ging Dieter hinüber ins Sekretariat, um sich dort einen Kaffee zu holen. Der nächste Klient war noch nicht da.

„Wie machen Sie das, Herr Ackermann, schmunzelte Frau Springer, die Sekretärin, dass ihre KlientInnen so begeistert von Ihnen sind? Gerade eben hat Frau Hartwig noch mal bei mir hereingeschaut und bemerkt, dass sie dem Himmel dankt, dass sie so einen guten Berater wie Sie gefunden hat. Ich soll es Ihnen natürlich nicht weitersagen.“ Sie lachte.

Dieter lächelte geheimnisvoll.

Als er wieder in seinem Büro saß, ging ihm durch den Kopf, dass sich seine Klientinnen wahrscheinlich sehr wundern würden, wenn sie ihn in seinem Alltag erleben könnten. Für sie strahlte er offenbar Lebensfreude, Sicherheit und Trost aus und vor allem Verständnis. Darüber war er froh. Aber privat war er ein ganz anderer Mensch als der, der vor seinen Klienten und Klientinnen erschien. Wie hatte Renate immer gesagt: „Wenn deine Leute wüssten, was du für ein elender Langweiler bist, Dieter!“

Er nahm einen Schluck Kaffee. Der war nur noch lauwarm, stellte er enttäuscht fest. Seine Sekretärin hätte ihm eigentlich frischen Kaffee machen können. Aber das wagte er nicht zu verlangen. Ja, Renate hatte wahrscheinlich recht gehabt: er war im Grunde einfach zu schüchtern und zu bescheiden.

Seine Frau Renate hatte ihn vor sechs Jahren verlassen. Sie waren gerade beim Frühstück gewesen, da legte sie ihr Messer zurück auf den Teller, stellte die Tasse auf den Tisch und erklärte, sie wäre zu der Erkenntnis gekommen, dass ihre Beziehung weder sie noch ihn weiterbrächte. Sie fühlte sich eingeengt und sehnte sich nach einem anderen, intellektuelleren Niveau in ihrem Leben. Mit dem letzten Wort hatte sie wieder ihre Tasse ergriffen und einen Schluck Kaffee getrunken, ohne ihn anzusehen.

Dieter hatte genickt und nichts erwidert. Was hätte er auch sagen sollen? Sie ging mit dem gemeinsamen Sohn. Sie waren damals zehn Jahre zusammen gewesen, seitdem lebte er allein. Seine zahlreichen Versuche, erneut eine Partnerin zu finden, waren fruchtlos geblieben. Er war eben jetzt ein Single ohne Familienleben.

Dieter stand auf und schüttelte die Erinnerung an die Zeiten mit Renate ab. „So ist es jetzt eben: Ich lebe vor allem für meinen Beruf und hier fühle ich mich anerkannt und geachtet. Renate kann mich mal, sprach er sich gut zu.

Er stellte die noch halb volle Kaffeetasse auf seinen Schreibtisch und konzentrierte sich auf den neuen Klienten.

Nachdem auch der nächste Klient gegangen war, sah Dieter auf die Uhr. Es war Mittag, Zeit, hinüber in die Kantine zu gehen, vielleicht würde er da Kollegen treffen.

Er schloss sein Büro ab, verließ das Haus und überquerte das weitläufige Gelände der Evangelischer Wohlfahrtsverbund EWV, lief vorbei an mehreren größeren und kleinen Gebäuden, die die verschiedenen sozialen Einrichtungen seines christlichen Trägers beherbergten. Um die Mittagszeit herum waren auf dem Gelände kaum Menschen zu sehen. Weiter weg erblickte er an den Fahrradständern einen jungen Kollegen, der gerade auf sein Rad stieg. Er fuhr mittags immer zum Essen nach Hause. Wahrscheinlich warten dort eine Frau und ein paar nette Kinder auf ihn, dachte Dieter mit einem Anflug von Neid, der ihm selbst kaum bewusst wurde.

Was ist da los, Kollegen?

In der Kantine im 2. Stock des Verwaltungsgebäudes stellte Dieter sich in die Reihe und wartete, bis ihm die junge Frau mit den roten Backen und dem glänzenden Gesicht sein Tablett über den Tresen reichte. Heute gab es Königsberger Klopse mit Kartoffeln und kleinem Salat.

Das Menü sah wie immer nicht schlecht und nicht gut aus, eine Tatsache, die Dieter mitunter schmerzte. Die Kartoffeln schmeckten meistens glasig, was er besonders bedauerte. Essen war für ihn eigentlich ein Quell für Freude und Genuss. Aber davon konnte beim täglichen Kantinenmahl nicht die Rede sein. Um sich über diese traurige Tatsache hinwegzutrösten, plauderten Die Kollegen oft über ihre Highlights in Sachen leckere Speisen und köstliche Gerichte. Dieter konnte immer über schmackhaftes Essen reden und seine Erzählungen waren besonders beliebt. So ließen sich auch die mittelmäßigen Kantinenmahlzeiten ganz gut verkraften.

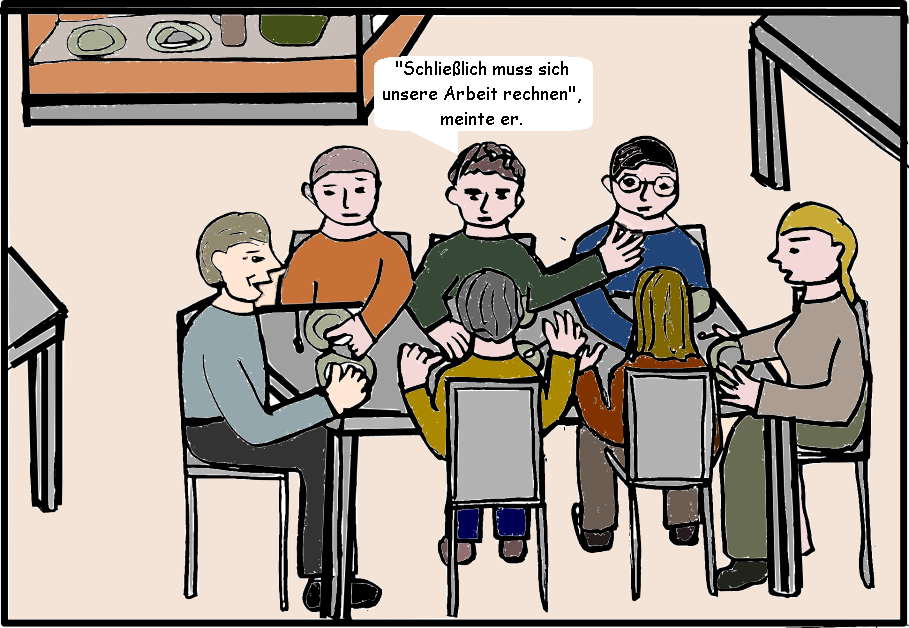

Dieter sah seine Kollegen weiter hinten am großen Fenster des Kantinenraumes um einen Tisch versammelt. So wie sie da saßen, schienen sie heute ein völlig anderes Thema zu diskutieren.

Dieter trat mit seinem Tablett zu ihnen. Sie machten ihm Platz und schienen erfreut, ihn zu sehen. Er grüßte und rückte seinen Stuhl in der Runde zurecht. Das Gespräch drehte sich um einen ärgerlichen Vorfall, der eine der Behinderteneinrichtungen der EWV betraf. Obwohl jeder wusste, dass dort fast alle Stationen personell unterbesetzt waren, hatte die Geschäftsführung die neulich freigewordene Stelle dort befristet für nur 30 Stunden die Woche ausgeschrieben.

„Die Kollegen dort werden ganz schön gehetzt. Ich verstehe nicht, was das soll! Das Geld war doch bisher auch da“, meinte Irene. Sie war noch keine 25. Sie war nett und er unterhielt sich gerne mit ihr. Sie kleidete sich übrigens erfrischend sexy. Heute trug sie einen enganliegenden, orangefarbenen Pulli, der gut zu ihrem schwarzen langen Haar passt und der die Blicke anzog. Aber vor allem hatte sie allerhand auf dem Kasten, fand Dieter.

Stefan, ein rundköpfiger, breiter Mann mit einem gepflegten Bart, der zusammen mit Dieter in der Lebensberatung arbeitete, nickte zustimmend. „Auf eine befristete Stelle bekommen sie doch immer nur Leute, die diesen Arbeitsplatz als Sprungbrett nutzen wollen. Die sind gleich wieder weg. Die da oben machen auf diese Weise die Teamarbeit kaputt und der Stress wird größer und größer.“

„Als ich den Geschäftsführer gestern zufällig traf, habe ich ihn gefragt, warum das so gemacht wird“, schaltete sich Hartmut ein, ein älterer Werkmeister aus der Behindertenwerkstatt. „Und was denkt ihr, hat er gesagt?“ Hartmut sah die Kollegen der Reihe nach fragend an. „Er meinte zu mir“, erzählte er endlich weiter, „‚wir müssen in der nächsten Zeit unsere Ressourcen zusammenhalten. Schließlich muss sich unsere Arbeit rechnen. Wenn sie das nicht tut, werden wir sie nicht mehr lange machen können.‘“

„Was heißt das, die Arbeit muss sich rechnen?“ Dieter sah stirnrunzelnd in die Runde.

Hartmut zuckte missbilligend mit den Schultern. „Es muss neuerdings am Ende so was wie ein Gewinn herauskommen, so wie bei ’ner Produktionsfirma. Sie denken auf einmal alle, wir wären ein Betrieb, wie ’ne Fabrik oder ’ne Versicherungsgesellschaft. Da darf nichts passieren, was sich nicht rechnet“, erläuterte er nüchtern.

Die Kollegen blickten sich kopfschüttelnd an.

Stefan wirkte beunruhigt. „Wir können nur hoffen, dass sie die Finger von der Beratungsarbeit lassen! Stellt euch mal vor, jemand käme und würde wissen wollen, ob wir mit unserer Beratungsarbeit etwas erwirtschaftet haben. Unvorstellbar!“ Er griff zu seiner Brille, und putzte energisch die kreisrunden Gläser, als könnte er die Gefahr wegwischen.

„Das wäre einfach lächerlich!“, murmelte Dieter .

Alle nickten sich zu, zufrieden mit ihrem gegenseitigen Einverständnis. Nur Hannes schüttelte den Kopf.

„Warum meint ihr, wird man mit diesem Mist ausgerechnet vor der Beratungsarbeit haltmachen?“, meldete er sich jetzt zu Wort. „Für die Betreuung von Behinderten braucht man genauso Zeit, und die kann weder standardisiert werden noch kann man festlegen, wie viel Zeit man für bestimmte Pflegeaufgaben braucht. Und trotzdem wird diese Stelle weiter gekürzt und derartig unattraktiv gestaltet.“

Hannes Dorn war als Schwarzseher unter den Kollegen verschrien. Meist hatte er ja recht, wenn er etwas ankreidete, aber er konnte penetrant sein und einem mit seinen unerfreulichen Botschaften ordentlich auf den Geist gehen. Manche munkelten, er wäre Kommunist, aber das war nur ein Gerücht, für das es keinerlei Nahrung gab. Er arbeitete als Sozialarbeiter in der Erziehungsberatungsstelle des Trägers, die im selben Gebäude wie das Büro von Dieter untergebracht war. Er gehörte mit seinen beinah 60 Jahren genau wie Dieter zum alten Eisen hier in der EWV. Sie hatten sich über die Jahre hinweg ein wenig angefreundet.

Jetzt sahen die Kollegen den lang aufgeschossenen Mann mit der kräftigen Nase und der hohen Stirn genervt an. Doch niemand widersprach ihm. Stattdessen widmeten sie sich alle nachdenklich dem Rest ihrer Königsberger Klopse.

Nachdem sie ihre Teller in das am Rande des Speiseraums aufgestellte Regal für benutztes Geschirr geschoben hatten, gingen sie auseinander. Hannes und Dieter hatten ein Stück den gleichen Weg.

„Da hast du uns ja eben einen ziemlichen Schreck eingejagt, Hannes!“, bemerkte Dieter und sah Hannes von der Seite an.

„Aber es ist leider so. Es wird auch die Beratungsarbeit erwischen. Ihr werdet es sehen.“

Dieter blickte ernst vor sich hin. An der Stelle, wo sich ihre Wege trennten, meinte er:

„Ich muss dann mal, mach’s gut.“

Aber Hannes hielt ihn am Arm zurück.

Hannes’ Entdeckung

„Hast du noch ’ne Sekunde? Ich muss dir was erzählen, was mich sehr beunruhigt, ich wollte es aber nicht vor allen rausposaunen.“

Dieter zögerte. „Ich habe in 10 Minuten das nächste Gespräch. Was ist denn los?“

„Du weißt doch, dass der Lehnert mich auserkoren hat, eine kleine Rückschau auf die Arbeit der EWV für die 100-Jahr-Feier im August zu schreiben. Eigentlich hatte ich keine Lust. Aber dann habe ich schließlich doch zugesagt. Sie haben mir vor ein paar Tagen die alten Akten zum Durchschauen gegeben.“

„Und jetzt?“

„Stell dir vor, da sind auch die Akten aus der Nazizeit dabei. Da drin findest du alles, was damals gemacht, beschlossen, praktiziert wurde. Da sind Dokumente dabei, da stehen mir die Haare zu Berge. Wenn mich nicht alles täuscht, hat unser Träger damals eng mit den Nazis zusammengearbeitet.“

Dieter sah seinen Freund erschrocken an.

„Mensch, lass dich da nicht reinziehen, Hannes, sag, du hättest keine Zeit und sie müssten einen anderen beauftragen.“

„Das hab ich auch schon überlegt. Das ist ne richtig heiße Kiste, da hast du recht! Andererseits ist das etwas, was man nicht verschweigen darf, finde ich. Kannst du dich erinnern, wie die Geschäftsleitung getönt hat, als neulich vom Bund die Aufforderung an alle Träger kam, kritisch gegenüber der eigenen Vergangenheit im Nationalsozialismus zu sein und sie aufzuarbeiten? Da haben sie groß getönt: ‚Selbstverständlich, das machen wir. Und wir haben da auch nichts zu befürchten.‘“

„Stimmt. Ich erinnere mich. Ja, sie lügen sich wahrscheinlich eins in die Tasche, das kann ich mir gut vorstellen. Aber pass bloß auf! Das kann für dich ganz schön schwierig werden!“

„Ich passe schon auf. Aber erst mal finde ich es verdammt spannend, was ich da so finde. Ich halte dich auf dem Laufenden.“

„Sei vorsichtig, Hannes. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei der Sache. Aber ich muss jetzt wirklich los. Bis später!“

Typisch Hannes, dachte Dieter, als er in sein Büro eilte. Er kann von sowas einfach nicht die Finger lassen.

Im Wartezimmer saß schon sein nächster Klient.

Ausflug in die Ruhrberge

Werner und Dieter hatten vereinbart, am folgenden Wochenende mal wieder in den Ruhrbergen wandern zu gehen. Die zogen sich vom Mühlheimer Stadtrand an der Ruhr entlang in Richtung Osten. Die beiden Freunde liebten diese Landschaft, weil sie einen mit ihrer mittelgebirgigen, idyllischen Landschaft vergessen ließen, dass man sich eigentlich noch immer im Ruhrpott befand.

Werner wohnte in Gelsenkirchen, deshalb war es am einfachsten, wenn sie sich gleich am Bahnhof in Kettwig direkt an der Ruhr treffen würden. Auf das Auto verzichteten beide gerne, zumal sie sicher das eine oder andere Bier gemeinsam genießen wollten.

Dieter und Werner waren seit Jahren befreundet. Kennengelernt hatten sie sich über ihre damals fünfjährigen Söhne auf einer Kindergartenfeier. Sie waren ins Gespräch gekommen, während sie beide – vom Elternrat dazu abkommandiert – am Grill gestanden und für die Kids Würstchen gebraten hatten. Sie hatten sich sofort verstanden: Werner, der Bauernsohn aus dem Münsterland, der ein Handwerk lernen musste, weil niemand ihm zutraute, den Hof der Eltern zu übernehmen, und Dieter, der Psychologe, der aus einer wohlsituierten Akademikerfamilie stammte, sich aber nicht für was Besseres hielt.

Mit einem leichten Rucksack bepackt eilte Dieter zur Straßenbahn, um zum Hauptbahnhof zu gelangen. In der Bahn sah er entspannt aus dem Fenster. Zwischen den noch unbelaubten Baumreihen am Straßenrand ragten einzelne grüne Laubkronen heraus. Es schien ein herrlicher Tag zu werden, perfekt zum Wandern.

Im Bahnhof angekommen, sah Dieter sich nach einem Automaten um, damit er die Fahrkarte für diese Kurzstrecke ziehen konnte. Mit schnellen Schritten durchquerte er die Halle. Sein Zug würde jeden Moment eintreffen. Vor dem nächsten Automaten stand eine junge Frau, die gerade ihr Ticket aus dem Schacht holte und ihm Platz machte.

Ein Blick auf den Bildschirm vor ihm ließ ihn erschrecken. Wo musste er nun drücken? Tageskarte, Einzelfahrt? Welche Zone? Er vertippte sich. Es erschien wieder das Ausgangsbild. Ein zweiter Versuch. Dieter sah auf die Uhr. Es wurde knapp. Hinter ihn stellte sich ein Paar an, auch sie hatten es eilig, wie Dieter spürte. Sein zweiter Versuch ging ebenfalls daneben. Dann klappte es plötzlich. Doch jetzt verlangte der Apparat Geld. Warum bloß hatte er vorher nicht nachgesehen, ob er passendes Kleingeld dabeihatte? Neben einem Schlitz entdeckte er erleichtert die Abbildung eines Geldscheines. Sein Zehn-Euro-Schein verschwand, kam aber sofort wieder heraus. Noch mal. Das Gleiche.

„Sie müssen ihn etwas glattstreichen“, hörte er hinter sich den Mann sagen.

Dieter brach allmählich der Schweiß aus. Warum brauchte man diesen ganzen blöden technischen Firlefanz, dachte er wütend. An einem Schalter hätte ich schon längst meine Fahrkarte.

„Warten Sie mal, ich helfe ihnen“, meldete sich jetzt die junge Frau. Sie nahm seinen Schein, strich ihn auf ihrer engen Jeans glatt und steckte ihn in den Schlitz. Er verschwand – und blieb verschwunden. Die Fahrkarte wurde gedruckt. Das Kleingeld klingelte in den Schacht.

„Geht doch!“ Die Frau lachte. Es sollte freundlich klingen, aber er hörte ihren ungeduldigen Ton.

„Danke vielmals!“, murmelte er. „Ich komme mit diesen ganzen Apparaten nicht so gut zurecht“, fügte er hastig hinzu und rannte los, um den Zug noch zu bekommen.

Die Fahrt dauerte keine zehn Minuten. Werner erwartete ihn auf dem Bahnsteig.

„Meine Güte, Werner, hatte ich einen Stress mit dieser blöden Fahrkarte!“, begrüßte er seinen Freund und erzählte ihm von seinem Ärger mit dem Automaten. „Aber das war noch nicht alles. Dann kam der Kontrolleur, ich zeigte stolz meinen Schein. Und was war? Ich hätte ihn abstempeln lassen müssen – vor Antritt der Fahrt.“

„Pechvogel, aber tröste dich, ist mir auch schon passiert. Man fährt ja nicht dauernd mit dem Zug.“

„Wenn ich unter Stress stehe, komme ich mit diesen technischen Sachen einfach nicht klar. Und die Jungen lachen einen aus. Meinst du, wir werden alt? Eigentlich sind wir doch erst 58.“

Werner nickte ihm zu. „Aber du hast recht, es ändert sich in letzter Zeit ständig irgendwas. Mir wäre es auch lieber, meinen Fahrschein von einer netten Schalterbeamtin überreicht zu bekommen.“

Sie lachten und machten sich auf zu dem Wanderweg, den sie sich vorher auf der Landkarte ausgesucht hatten. Bald lagen die letzten Häuser von Kettwig hinter ihnen und sie bogen in den ausgeschilderten Wanderweg ein.

Dieter war froh, endlich mal wieder frische Luft zu atmen. Hier in den Ruhrbergen war die Natur Anfang Mai schon viel weiter als in der Stadt. Hier leuchtete schon überall frisches Grün. Dieter kam sich ein wenig so vor, als wäre er im Urlaub. Es freute ihn die Aussicht, mal wieder in aller Ruhe mit Werner reden zu können. Am Ende ihrer ersten Etappe erwartete sie außerdem die Waldklause, eine Gaststätte, von der er aus Erfahrung wusste, welch leckeren und üppige Gerichte dort auf dem Speiseplan standen. Wenn er an das Menü dachte, lief ihm schon jetzt das Wasser im Mund zusammen. Er träumte von Lammkeule mit Butterbohnen und Kartoffel-Kroketten. Dieter glaubte fast, den verlockenden Duft schon wahrnehmen zu können. Dazu ein, zwei, vielleicht auch drei Pils.

Zu Beginn der Wanderung genossen es die Freunde, schweigend nebeneinander auszuschreiten und ihren Blick in der Gegend schweifen zu lassen. An den Wegrändern waren die Bäume und Sträucher schon grün. Hier und da blühten auf dem Waldboden weiße kleine Anemonen unter den noch lichtdurchlässigen Baumkronen. Die ersten Insekten saßen pumpend auf begrünten Zweigen am Weg, die Luft war erfüllt von Vogelstimmen.

„Mira wollte mich erst nicht weglassen. Weißt du, unser Jüngster hat die Masern und sie meinte, ich müsse mich um die beiden anderen kümmern. Eigentlich hat sie ja recht, aber unser Ausflug war schon so lange geplant, da wollte ich dir nicht absagen. Dann schlug sie vor, ich sollte die beiden Jungen mitnehmen. Aber ich finde, alle ein, zwei Monate möchte ich mit meinem besten Freund auch mal was ohne die Familie unternehmen können, ein Treffen unter Männern sozusagen.“

Dieter lachte.

„Schließlich hat sie nachgegeben und die beiden Großen zur Oma geschickt.“

„Na, da bin ich aber froh! Grüß Mira heute Abend von mir. Ich hoffe, sie ist nicht sauer auf mich“, meinte Dieter, der die Ehe seines Freundes über die Jahre hinweg verfolgt hatte.

Werner hatte erst spät geheiratet und in Mira eine energische und zielstrebige Frau gefunden. Ein wenig fürchtete Dieter, dass diese Frau zu Hause die Hosen anhatte und Werner oft kleine Brötchen backen musste. Mira war durch ihre Arbeit in der Werbeabteilung eines Möbelhauses sehr eingespannt und hatte ihre Position dort erst beim dritten Kind aufgegeben. Jetzt wartete sie ungeduldig darauf, dass der Kleine endlich den Kindergarten besuchen könnte, damit sie ihre Arbeit wenigstens halbtags wieder aufnehmen konnte.

„Du hast dir ein ganz schönes Stressprogramm zugelegt mit deiner großen Familie, Werner“, schmunzelte Dieter.

Werner seufzte.

„Wenn ich abends kaputt aus der Baufirma heimkomme, würde ich mich eigentlich gerne ein bisschen zurückziehen und ausruhen. Aber du hast es ja neulich selbst erlebt bei uns: Wenn ich heimkomme, warten die Kinder schon auf mich und beanspruchen mich von der ersten Minute an.“

Sie waren an einer Wegkreuzung angekommen und hielten nach ihrem Wanderweg-Zeichen Ausschau. Sie entdeckten es am Stamm einer dicken Buche und folgten ihm in einen schmaleren Seitenweg.

„Vielleicht solltest du mal ordentlich auf den Tisch hauen. Deine Arbeit als Elektriker ist ja auch ganz schön anstrengend. Ist das deiner Mira überhaupt klar?“

„Du weißt doch, Mira vertritt die Meinung, Eltern müssten sich die Kinderarbeit so weit wie möglich aufteilen. Und ich finde, dass sie im Grunde recht hat. Aber was solls? Umso mehr freue ich mich, dass es heute mit unserem Ausflug geklappt hat!“

Gespräch unter Freunden

Dieter nickte seinem Freund zu. Zufrieden setzten sie ihren Weg fort.

„Weißt du, woran ich manchmal denken muss, Dieter? An die Feier neulich bei euch im Betrieb, zu der du mich eingeladen hattest.“

„Ach, wieso, das ist doch schon Wochen her?“. Dieter zog verblüfft die Augenbrauen hoch.

„Ja, ich habe damals nichts gesagt, aber es beschäftigt mich noch immer.“

„Wieso, es war doch ganz nett. Oder hast du dich gelangweilt unter lauter Sozialfritzen?“

„Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil. Es war sehr interessant. Aber am meisten hast an diesem Abend du mich beeindruckt. Ich hatte dich ja noch nie in dieser Umgebung erlebt.“

„Tatsächlich?“, fragte Dieter. Er ahnte, was kommen würde.

„Du warst plötzlich so ganz anders, als ich dich sonst kenne. Du warst lustig, hast Witze gerissen, deine Kollegen haben sich köstlich amüsiert über das, was du erzählt hast. Also wirklich, ich konnte nur noch staunen.“

„Ach das“, murmelte Dieter ein wenig beschämt. „Ja ich weiß, in meiner Arbeit bin ich offenbar ein anderer Mensch. Das haben mir schon viele gesagt. So richtig kann ich selbst nicht sagen, warum das so ist. Vielleicht, weil ich mich dort am sichersten fühle.“

„Jedenfalls würde man das von dir nicht so erwarten, wenn man dich nur privat kennt und zum Beispiel deine – entschuldige, dass ich das sage – etwas langweilige Zwei-Zimmerwohnung sieht.“

„Du hast schon recht: Privat bin ich eher ein Langweiler, und außerdem bin ich eher schüchtern und auch ein wenig schwerfällig.“

„Nein Dieter, das kann ich so nicht bestätigen. Du hast auch sonst noch viele Qualitäten. Sonst wärst du nicht mein Freund!“, lachte Werner ihn an.

Dieter lächelte. Doch dann meinte er mit belegter Stimme: „Aber außer dir habe ich kaum Freunde. Es fehlt mir einfach die Kraft und der Elan, auch noch in meiner Freizeit dieser lebensbejahende Typ zu sein, den meine Klienten und vor allem die Klientinnen scheinbar in mir sehen.“

„Ja, merkwürdig. Ich kann dir sagen, als ich dich damals so ganz anders erlebt habe, konnte ich es kaum glauben. Wenn ich daran denke, wie du deine Kollegen beim Abendessen so wunderbar parodiert hast. Alle haben sich totgelacht.“

„Ach ja, das.“ Dieter lächelte wehmütig. „Manchmal kann ich sowas. Aber wenn die Kollegen mich sehen könnten, wie ich abends vor der Glotze sitze und mir nichts mehr einfällt… Ich glaube sie wären sehr enttäuscht.“

„Mach dir nichts draus. Ich jedenfalls kenne beide Seiten an dir und ich mag sie auch beide. Also ist es auch okay. Bleib wie du bist, Dieter!“

Dieter sagte nichts mehr dazu.

Kurze Zeit später tauchte an einer Wegbiegung das Ziel ihrer Wanderung , die Waldklause auf. Und sofort richteten sich ihre Gedanken auf die zu erwartende erholsame und lukullische Pause.

„Gibt es eigentlich irgendwas Neues in deinem Leben“, fragte Werner, als sie am Abend nach der langen Wanderung müde und zufrieden in der alten Bahnhofsgaststätte in Kettwig saßen. Sie wollten ihren gemeinsamen Tag gemütlich ausklingen lassen, bevor sich jeder in seinen Zug setzen würde. Gedämpft drangen das Kreischen und Rattern der einfahrenden Züge durch die gläsernen Türen und die Fenster. Der Raum war erfüllt von an- und abschwellendem Stimmengewirr. Es roch nach Pommes und Curry Wurst.

„Was Neues? Ich weiß nicht. Wenn ich meine Arbeit nicht hätte, wäre mein Leben wahrscheinlich ziemlich eintönig, denke ich manchmal. Weißt du, dass ich neulich geträumt habe, ich wäre wirklich nach Cadianda ausgewandert?“

Dieter hatte die antike Stadt, die im Hinterland der Türkei in der Nähe von Antalja lag, auf einem seiner Türkeiurlaube entdeckt. Er besuchte immer wieder einen alten Freund, der früher als Gastarbeiter in Mühlheim gelebt hatte. Als sie sich kennenlernten, hatte Dieter erst vor Kurzem in der Beratungsstelle angefangen und Murat erneuerte dort gerade die Fenster. Inzwischen war Murat nach Antalja zurückgekehrt und hatte dort ein schmuckes Hotel eröffnet, das ausgezeichnet lief. Vor acht Jahren fand Dieter auf einer Tour durch die Umgebung von Antalja die Trümmer von Cadianda und hatte sich auf der Stelle in diese antike Stätte verliebt.

„Wenn ich mal aussteige, Werner“, so sagte er immer wieder, „ziehe ich nach Cadianda und verbringe den Rest meines Lebens dort.“

„Und war dein Cadianda im Traum auch so berauschend, wie du es damals erlebt hast?“, fragte Werner. Er sah Dieter an.

Dieter lachte. „Zuerst ja. Ich befand mich in einem Paradies voller Düfte und geheimnisvoller Treppen, Torbögen und Mauern. Alles war mit wildem Thymian überwuchert, dessen Aroma mich benebelte. Ich saß zwischen den bemoosten Steinen und lauschte dem Zirpen der Grillen um mich herum. Ich war ganz allein. Doch dann kam plötzlich eine Gruppe Touristen, die laut schwatzte und meine Idylle herzlos zerstörte. Davon bin ich aufgewacht.“

„Ach Dieter, du mit deinen Träumen! Träume werden immer platzen. Du solltest vielleicht doch mal versuchen, dir dein wirkliches Leben etwas interessanter zu gestalten. Es kann doch nicht sein, dass du nur in deinem Beruf glücklich und lebensfroh bist. Geh mal aus, treibe Sport, schließe dich irgendeiner Hobbygruppe an.“

„Ich glaube, ich verbrauche meine ganze soziale Energie schon während der Arbeit mit meinen Klienten. Abends reicht es mir, in die Glotze zu schauen oder bei Musik ein wenig zu träumen. Warum denn auch nicht?“

„Schön und gut, aber eigentlich gehört zum Leben mehr als arbeiten und träumen. Du weißt, dass ich schon lange der Meinung bin, du solltest dich mehr unter Leute begeben. So würdest du vielleicht auch eine nette Frau finden.“

„Wieso? Wie kommst du jetzt auf eine Frau?“ Dieter dachte an die Worte von Gabriele neulich. Er sah seinen Freund verstimmt an.

„Komm, ich weiß doch, dass du gerne jemanden hättest, jemanden zum Reden, jemanden zum gemeinsamen Genießen, jemanden im Bett und jemanden zum gemeinsamen Träumen. Wer hätte das denn nicht gern? Das ist doch ein ganz normaler Wunsch.“

„Hast du denn so jemanden? Ich meine, kannst du mit Mira gemeinsam träumen und genießen?“

„Tja, manchmal schon, früher öfter, aber die Kinder … du weißt schon. Dennoch bin ich froh, dass ich Mira gefunden habe.“

Dieter sah seinen Freund an. Sein Gesicht wurde ernst, seine Augen verdunkelten sich. „Meine Versuche, nach Renate jemanden zu finden, sind alle kläglich gescheitert. Ich kann nicht sagen, warum. Vielleicht erwarte ich zu viel?“

„Natürlich, Herr Träumer. Du wünschst dir eine wunderschöne Frau, die sich mit Düften und Blumen umgibt und die immer lächelt und nie schlechte Laune hat. Stimmt’s?“ Werner grinste.

„Quatsch!“, konterte Dieter sofort. „Ich weiß, dass so was nicht zu haben ist und auch nicht gut wäre. Schließlich bin ich Lebensberater und kenne die Beziehungen anderer Menschen und deren Schwierigkeiten nur zu gut.“

„Aber bekanntlich kann ein Arzt sich nicht selbst heilen und ein Berater kann sich wohl auch nicht vernünftig raten?“, stichelte Werner.

„Weißt du, Werner, manchmal denke ich, dass zwischen meinen Träumen und meiner alltäglichen Wirklichkeit eine so große Lücke klafft, dass ich keine Chance habe, auch nur in die Nähe meiner Träume zu kommen.“

„Aber als Berater bist du doch ganz anders. Es gibt doch keinen Grund, warum eine Frau sich nicht auch privat für dich interessierten könnte.“

„Kann sein.‟ Dieter dachte eine Weile nach. Er nippte an seinem Pils. „Du hast schon recht. Eine kluge und liebenswerte Frau würde ich schon brauchen. Renate hat mich unter Leistungsdruck gesetzt und mich letztlich an meine unglückliche Kindheit und Jugend erinnert. Sie hat mich klein gemacht – oder nein, ich habe mich von ihr kleinmachen lassen. Aber so müsste es ja nicht wieder sein.“

Er sah vor sich hin. Am Nebentisch wurde jetzt ein lautes Gespräch geführt.

Die nächsten Worte von Werner waren kaum zu verstehen: „Du hast eine Frau verdient, die dich wachsen lässt und die dir guttut.“

„Darauf trinken wir einen!“, lachte Dieter. Er war bemüht, das Thema zu beenden. Jedenfalls für jetzt. Später würde er darüber nachdenken. Ganz sicher!

***

Briefe an die Außerirdischen

Erholt und vergnügt begann Dieter am Montagmorgen seine neue Arbeitswoche.

Zuerst führte er ein Gespräch mit Herrn Overrath, einem alleinerziehenden Vater. Dessen Chef hatte ihn schon mehrfach gemahnt, weil er zu spät zur Arbeit gekommen war. Aber der Mann musste morgens seinen Sohn in die Kita bringen und das war manchmal nicht so leicht. Das Kind wehrte sich mit Händen und Füßen, wenn er mit ihm losfahren wollte. So wie der Mann heute vor Dieter saß, war er ziemlich am Ende seiner Kraft. Er hing zusammengesunken im Besuchersessel. Seine Augen hatten dunkle Ränder. Sein Lächeln verbarg seine Verzweiflung nur schlecht.

Diesmal reichte es nicht, Verständnis zu zeigen. Hier mussten handfeste Lösungen her. Schon wieder so ein Fall, der eigentlich einen Sozialarbeiter brauchen würde, dachte Dieter. Das wäre eher was für Hannes, überlegte er. Der war schließlich Sozialarbeiter. Und er konnte für seine Leute kämpfen, das war bekannt. Der würde auch nicht davor zurückgeschreckt, mit dem Chef von Herrn Overrath ein paar klare Worte zu sprechen. Aber auch Dieter gab sein Bestes und er entwickelte zusammen mit Herrn Peters einige hilfreiche Ideen, die, wie er hoffte, dem Vater weiterhelfen würden. Schließlich probten sie sogar im Rollenspiel das Gespräch, das Herr Overrath mit seinem Chef führen wollte.

„Und, wie fühlen Sie sich jetzt, fragte Dieter, nachdem der Mann es nach einigen nicht gelungenen Versuchen im Spiel schließlich doch geschafft hatte, seinem Chef nüchtern seine Lage zu schildern und ihn dabei selbstsicher anzuschauen.

„Besser, ich glaube, das kann ich so versuchen. Danke, Herr Ackermann!“ Herr Overrath verließ sichtbar gestärkt und optimistisch den Beratungsraum. Hannes wäre mit mir zufrieden gewesen, überlegte Dieter lächelnd.

Plötzlich musste er an das denken, was Hannes herausgefunden hatte, als er die alten Akten studierte. Eigentlich war das nicht sonderlich überraschend, fand Dieter. Schließlich hatten die meisten Wohlfahrtseinrichtungen in der Nazizeit mit der Regierung zusammengearbeitet. Und es war kein Wunder, dass sie sich heute nicht mehr daran erinnern wollten. Doch solche Sachen aufzudecken, das war nichts für ihn. Dieter schüttelte den Kopf. Er wollte nicht im Dreck wühlen und die Sünden der Vergangenheit ahnden. Ihm reichte vollkommen, mit welchen Problemen sich seine Klienten heute herumschlagen mussten. Menschen wie diesen Herrn Peters zu stärken und lebensfähig zu machen, das war sein Job. Und das gelang ihm auch meistens.

Nach dem alleinerziehenden Vater betrat Paul sein Beratungsbüro. Paul Heisinger. Dieser Mann war schon länger nicht mehr dagewesen, doch das bedeutete nichts. Er kam seit Jahren zu Dieter zur Beratung, allerdings sehr unregelmäßig. Manchmal blieb er für ein halbes Jahr weg, kam dann aber plötzlich und bat um wöchentliche Termine.

Briefe an die Außerirdischen

Dieter kannte Pauls Geschichte und seine Probleme inzwischen sehr genau. Er wusste auch, er würde aus diesem Mann niemals einen Menschen machen können, den seine Umwelt für normal halten würde. Vermutlich war das auch nicht Pauls Wunsch. Schließlich kam er ja mit seinem absonderlichen Leben klar. Nur ab und an wurden ihm seine bedrängenden Gefühle und Ängste zu übermächtig, dann brauchte er jemand, dem er sie erzählen konnte, und der ihn nicht auslachen würde. Und heute war es offenbar mal wieder so weit.

Der hagere Mann mit dem zerknitterten Gesicht und den hellen Augen kam herein und setzte sich, ohne Dieters Aufforderung dazu abzuwarten, mit einer Selbstverständlichkeit in einen der Besuchersessel, als wäre er hier zu Hause. Bei jedem anderen Klienten wäre Dieter das sofort aufgefallen, und er hätte sich dabei so seine Gedanken gemacht. Aber für Paul war Dieters Büro wohl wirklich eine Art Zuhause, vielleicht sogar das einzige Zuhause, das er hatte.

Dieter sah Paul erwartungsvoll an. Doch Paul lächelte nur, ohne einen Ton von sich zu geben. Beide Männer schwiegen, freundlich und vorsichtig, als müssten sie zunächst ihre Antennen richtig einstellen.

„Wie geht’s?“, begann Dieter schließlich.

Paul rückte sich auf dem Sessel zurecht und zögerte. Er strich mit seinen langen, dünnen Fingern über seine Oberschenkel. Dann hielt er inne und antwortete: „Eigentlich ganz gut. Ich schreibe für meine Auftraggeber gerade an einem Kapitel über den Schlaf, weißt du. Ich meine, wie sich das anfühlt, wenn man müde ist, wenn man schlafen möchte, wenn man wegsackt. Oder wie das mit dem Aufwachen ist, wenn man erst noch den eben geträumten Traum in sich spürt und ihn für die Wirklichkeit hält, und wie man dann ganz langsam in der Wirklichkeit ankommt und dann der Traum im Nebel verschwindet. So was kennen die ja nicht. So was kennen nur wir als animalische Lebewesen, weißt du. Die Außerirdischen sind ganz scharf auf solche Informationen. Meine letzte Abhandlung über den Schmerz fanden sie hinreißend.“

Dieter sah Paul gelassen an, als hätte der eben das Selbstverständlichste von der Welt aus seinem Leben berichtet. „Aber was beschäftigt dich jetzt? Du hast Probleme, sonst wärst du nicht hier, oder?“

Paul lachte verschmitzt. Doch dann huschte ein Schatten über sein Gesicht, der aber sofort wieder verschwand.

„Mich verfolgt wieder mal dieser alte Stress, du weißt schon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich der bin, den ich im Spiegel sehen kann. Es ist wie vor ein paar Jahren, wo ich immer meinte, ich wäre jemand anderes. Ich sehe ja, dass um mich herum keiner daran zweifelt, dass er der ist, der er ist, aber bei mir ist das eben so.“

Dieter ließ sich Zeit, ehe er antwortete:„Also Paul, ich sage es auch heute wieder: Ich sehe ganz klar und deutlich, du bist Paul, der Klient, der mich seit Jahren aufsucht und mir spannende Geschichten erzählt. Und der so sehr darunter leidet, dass er nicht begreifen kann, dass er nur einer ist von all den Milliarden Menschen, die es gibt. Er ist nur er und unerbittlich nur er.“ Dieter sprach mit vollem Ernst, aber einem sanften Lächeln um die Augen.

„Okay, du weißt also, wer ich bin. Schön. Aber das beweist nichts. Ich kann es wieder mal nicht begreifen und nicht akzeptieren. Du hast es ja eben sehr schön beschrieben, Dieter. Genauso ist es. Es ist für mich unbegreiflich. Und zurzeit wird mir bei diesen Gedanken wieder schwindelig. Wenn ich nicht gerade für meinen Auftrag tätig bin, zerfließt mein Leben, als wäre es aus Wachs.“

„Kannst du mir ein Beispiel aus den letzten Wochen erzählen?“ Dieter bemerkte, wie Paul sich darüber freute, endlich reden zu können.

„Es fing wieder mal an, als ich im Bus saß. Ich weiß ja, dass es da immer anfängt und kann es meistens stoppen. Doch dieses Mal ging das nicht. Die Nähe so vieler fremder Menschen schockiert und verwirrt mich jedes Mal. Keinem von ihnen war ich je begegnet, würde ihnen auch nie wieder begegnen. Und sie alle wussten sicher ganz genau, wohin sie wollten und wer sie waren.

Paul Heisinger hielt inne. Man sah ihm an, wie sehr ihn die Erinnerung bewegte. Sein Gesicht wirkte bekümmert, seine Stirn legte sich in tiefe Falten.

„Da war zum Beispiel diese Frau mit dem Einkaufskorb, die neben mir Platz genommen hatte. Warum konnte ich nicht einfach in ihre Haut schlüpfen und darin weiterleben? Ich konnte es mir genau vorstellen: Ich würde statt ihr aussteigen und nach Hause gehen. Birkenweg 6 vielleicht, Eigenheim, die Kinder würden bald aus der Schule kommen und das Essen war noch nicht fertig. Am Nachmittag würde ich die Kinder zum Tennis bringen und selbst ein wenig im Clubhaus schwatzen. Abends sollte Besuch kommen und ich musste noch was vorbereiten. Jens würde hoffentlich nicht vergessen, den Wein mitzubringen, den er unterwegs holen sollte. Das kleine Geschäft mit den besonderen französischen Weinen liegt ja auf seinem Heimweg …‟

Paul blinzelte und sah Dieter prüfend an, als wolle er sich vergewissern, dass der ihm genau zuhörte.

„Ich sah die Frau von der Seite an und spürte, dass sie von mir wegrückte. Nein, sie würde nicht tauschen, das war mir klar. Trotzdem konnte ich die mich verwirrenden Gedanken nicht wieder loswerden. Jetzt fragte ich mich, wie es wohl wäre, wenn ich aufstände und die Zeichenmappe dieses pickeligen Studenten aus der vorderen Reihe rechts an mich nähme und zur Hochschule ginge, seine Grafiken vorstellte, mir Lob oder Tadel einhandelte. Oder ich wäre einer von den alten Türken, die ganz in Schwarz gekleidet, Stofftaschen auf dem Schoß, auf der hintersten Bank im Bus saßen und laut miteinander sprachen. Wenn ich dann irgendwann mit den anderen türkischen Männern schließlich den Bus verließe, würde mir eine der verschleierten Frauen folgen, die vorne im Bus standen, und mit einigen Schritten Abstand hinter mir herkommen. – Ich saß da wie in einer Blase, aus der ich nicht wieder herausfand.

Paul schwieg und schien vor sich hin zu sinnen. Dieter wartete.

„Ich dachte, wenn ich jetzt aussteigen und meine Identität einfach im Bus zurücklassen würde, würde es keiner registrieren. Die Putzfrauen, die im Morgengrauen die eingesunkene Gestalt am Fenster fänden, würden sie wegwerfen. Ich wäre Abfall von gestern.

Ich erwachte aus meinem Zustand erst, als der Busfahrer zu mir nach hinten kam und mich unsanft an der Schulter stieß. „Aussteigen, Mann, hier ist Endstation. Sie müssen raus.“ Ich stieg aus und brauchte die ganze Nacht, um nach Hause zu finden. Seitdem passieren mir ständig solche Sachen, ich meine, ich gerate in solche Situationen, in denen ich nicht mehr weiß, ob ich wirklich ich bin, und in denen ich versuche, mich in anderen Personen zu verstecken. Ich werde das dieses Mal nicht los, Dieter. Verstehst du?“

„Deswegen bist du hergekommen?“ Das war alles, was Dieter sagte. Er wusste, dass jedes Argumentieren über die Frage der realen Existenz von Paul zu nichts führen würde.

„Genau“, meinte Paul. Jetzt lehnte er sich entspannt zurück.

„Ich finde dich immer sehr wirklich, Paul. Es ist nur einer so wie du, Paul. Ich glaube, dein Problem ist: Du weißt sehr gut, wer du bist. Aber du kannst dich nicht damit abfinden, so anders zu sein als alle anderen. Könnte ich recht haben?“

Paul schwieg. Offenbar hatte er gesagt, was er zu sagen hatte. Dieter wartete. Es dauerte fünf Minuten, bis Paul sich rührte. Dann stand er auf, reichte Dieter die Hand und sagte mit einem Grinsen im Gesicht:

„Na gut, wenn du meinst, ich bin real und ich bin ich, nur ich und Punkt, dann werde ich dir das jetzt mal glauben und mich wieder an meine Arbeit machen. Ich bin mit dem Schlaf noch nicht ganz fertig und sie wollen als Nächstes wissen, wie es ist, wenn man verliebt ist. Keine leichte Aufgabe, was?“

„Ja, ganz schön anspruchsvoll! Meinst du, es geht wieder?“

„Weißt du, Dieter, ich frage mich gerade, warum die Außerirdischen ausgerechnet auf mich als Informanten verfallen sind. Vielleicht eben gerade deshalb, weil ich anders bin als alle und ich eben ich bin?“

„Das wäre eine gute Erklärung!“, sagte Dieter. Er legte Paul die Hand auf die Schulter. „Mach es gut und du weißt, wo du mich findest, wenn es wieder anfängt. Ich würde es dir sagen, wenn ich dich nicht wiedererkennen könnte und an deiner Existenz zu zweifeln begänne. Darauf kannst du dich verlassen.“

„Danke, Dieter“, sagte Paul, drehte sich um und ging.

Dieter blieb einige Zeit stillsitzen. Eigentlich hatte er nichts weiter gemacht, aber offenbar hatten das Reden und seine Beteuerung, dass er ihn erkannte, gereicht. Manchmal sorgte er sich um diesen Paul. Wovon lebte er eigentlich? Auf solche Nachfragen hatte er nie eine Antwort bekommen, also hatte er es aufgegeben, nach dem wirklichen Leben dieses Mannes zu forschen.

Wie hatte er Paul neulich nach der Beerdigung seiner Mutter vor Gabriele bezeichnet? Als einen schönen Brocken? Das war sehr respektlos gewesen! So ein blöder Ausdruck! Er hatte nur vor seiner Schwester angeben wollen. Paul war ein ernstzunehmender Mensch, irgendwie auch ein großartiger Mensch! Der würde seinen Ausdruck bestimmt nicht krummnehmen! Lächelnd bat er den abwesenden Paul innerlich um Vergebung.

Die dritte und letzte Klientin an diesem Tag überreicht ihm einen Blumenstrauß: Gerbera, vermischt mit Zweigen, auf denen lauter winzige weiße Blüten wie Pünktchen saßen.

„Ich weiß, dass Sie keine Geschenke annehmen dürfen, Herr Ackermann, nicht mal Blumen. Aber ich musste das einfach machen. Ich bin Ihnen so dankbar! Sie sind der Erste, der mir seit zehn Jahren zuhört. Ich merke, wie meine Depression besser wird und mich nicht mehr so lähmt. Doch, wirklich!“, versicherte sie ihm und lächelte ihn spitzbübisch an. „Verstecken Sie den Strauß einfach in der Aktentasche und nehmen Sie ihn mit nach Hause!“ riet sie ihm.

Dieter bedankte sich freundlich. Als die Klientin fort war, stellte er die Blumen in eine Vase, die er in seinem Schreibtisch fand, und platzierte sie grinsend im Fenster. Über solche Regelungen setzte er sich mit Vergnügen hinweg.

Der Betrieb muss sich doch rechnen, sagt der Chef

Zwei Wochen später traf Dieter in der Kantine Marc vom Betriebsrat. Es war etwas spät geworden, die Kantine hatte sich schon geleert, nur an einem Tisch am Fenster saß noch Marc. Dieter freute sich, ihn zu sehen.

Früher, während er noch Soziale Arbeit studierte, war Marc einmal Praktikant bei Dieter gewesen. Später fing er selbst bei der EWV an, erst in einer Kindertagesgruppe, dann bei behinderten Erwachsenen. Marc war ein offener, hilfsbereiter Mensch. Als er sich vor zwei Jahren zur Betriebsratswahl aufstellen ließ, wurde er mit großer Mehrheit gewählt. Auch Dieter hatte für ihn gestimmt. Marc entwickelte sich in den wenigen Jahren zu einem Kollegen, dem keiner was vormachen konnte, der den Vorgesetzten klaren Wein einschenkte und deutliche Forderungen stellte.

Sonst hatte Marc meistens ein Lächeln im Gesicht, aber heute wirkte er bekümmert. Selbst sein blaues T-Shirt hing traurig an ihm herunter.

„Was ist los, Marc? Gibt es Ärger?“, fragte Dieter, sobald er sich gesetzt und seinen Nudelteller mit Fleischbällchen vor sich hingestellt hatte. Der Geruch verriet nichts allzu Erfreuliches.

Marc seufzte. „Es geht um diese unsinnige, befristete Besetzung mit nur 30 Stunden. Wir brauchen an dieser Stelle doch jemanden, der wirklich gut ist und in Vollzeit da ist. Das weiß der Chef genauso! Aber sie gehen da oben nicht von ihren Vorstellungen runter. Sie müssten eben ‚haushaltstechnisch‘ denken, sagen sie, es bleibe ihnen keine andere Wahl.“

„Was soll das denn heißen?“, fragte Dieter mit gerunzelter Stirn.

„Sie sagen, die EWV muss sparen. Und es hätte sich außerdem erwiesen, dass unsere Arbeit auch in 30 Stunden geschafft werden kann. Und befristete Verträge seien jetzt die Vorgabe der zentralen Verbandsleitung. Man wolle die Flexibilität erhalten. Und so weiter. Sie lassen mich mit meinen Argumenten wie einen kleinen Jungen abblitzen. Es ist einfach unglaublich!“ Marc blickte böse auf seinen Teller.

„Was ist da los? Was denkst du?“

„Ich habe den Eindruck, die wollen mit Gewalt Einsparungen erzwingen. Beim Personal funktioniert das natürlich am leichtesten, das spüren nicht sie, sondern wir.‟

„Aber wie soll das gehen: die gleiche Arbeit in 30 Stunden? Das ist doch verrückt! Du kannst doch die Behinderten in der Gruppe nicht schneller betreuen. Das läuft doch eindeutig auf eine Verschlechterung der Betreuung hinaus. Irgendwas muss dann einfach wegfallen.“

„Mir musst du das nicht sagen. Wahrscheinlich fällt genau das weg, was sie nicht für zwingend nötig halten: die Beschäftigung mit den behinderten Menschen, das Sprechen mit ihnen, das Eingehen auf ihre Wünsche und Probleme.“

Dieter schüttelte ungläubig den Kopf. Diese Kurzsichtigkeit konnte er nicht begreifen. Schließlich war er hier bei einem christlichen Träger, der sich dem Wohlergehen der behinderten Menschen verpflichtet fühlen müsste. Fragend sah er Marc an. „Was ist denn da passiert? Wieso reicht das Geld nicht mehr? Die Zuschüsse vom Land und von der Kommune sind doch nicht kleiner geworden, oder?“

„Es ist was anderes. Das hängt mit der neuen Finanzierung zusammen. Es ist nicht mehr so, dass du als Träger gewisse Ausgaben hast, und die werden dir dann von der Kommune oder dem Land erstattet. Jetzt wird vorher überlegt, wie viel du überhaupt brauchst bzw. brauchen darfst – und nur das wird bezahlt. Aber wie viel du brauchst, das ist eine Frage ihrer Interpretation, nicht unserer. Sie gehen ganz einfach davon aus, dass unsere Arbeit in kürzerer Zeit erledigt werden kann, folglich gibt es weniger Geld.“

„Aber woher wollen die das denn wissen? Wenn ich jemanden berate, verdammt nochmal, dann kann ich nicht die ganze Zeit auf die Uhr sehen und irgendwann sagen: „Stopp, Frau Müller, bis hierhin wird mir die Stunde mit Ihnen bezahlt, aber keine Minute mehr. Gehen sie bitte!“

„Dieter, du kannst dir nicht vorstellen, was hier seit Jahren falsch läuft. Ich habe es ehrlich gesagt auch lange nicht begreifen wollen. Zum ersten Mal bin ich mit diesen merkwürdigen Entwicklungen im Oktober vor einem Jahr konfrontiert worden, als bei einer Vorstandssitzung jemand fragte: ‚Ist unsere Sozialpädagogische Tagesgruppe nicht eigentlich eine viel zu teure Angelegenheit? Die Kinder sind dort jeden Tag für ganze sechs Stunden anwesend, aber vermutlich brauchen nicht alle diese sechs Stunden. Es gibt sicher auch leichtere Fälle, da reichen zwei Stunden. Ich habe mir sagen lassen, dass andere Träger längst davon ausgehen, dass dieses Leistungsangebot getaktet werden muss, um es effizienter zu gestalten.’ Ich dachte, ich höre nicht richtig, Dieter!“

„Was ist das für ein Unsinn? Die Sozialpädagogische Tagesgruppe funktioniert ausschließlich als Gruppenangebot. Nach dieser getakteten Methode kann sich aber nie eine Gruppe herausbilden. Das wäre vielleicht billiger, aber ineffektiv.“

„Ganz genau, Dieter! Aber sie reden nicht mehr von Effektivität, sondern nur noch von Effizienz. Und was bei ihrem effizienten Angebot als Ergebnis, als Effekt herauskommen muss, das dichten sie sich um, das verwässern sie nach Belieben.“

Dieter sah Marc entsetzt an.

„Ich sage dir“, fuhr Marc fort, „diese ganze neue Finanzierungsgeschichte, diese Sprüche von wegen: ‚Wir sind ein Unternehmen und müssen uns rechnen wie ein normaler Industriebetrieb‘, die stinken bis zum Himmel! Die Leidtragenden sind die Mitarbeiter und die Klienten, die bekommen nicht mehr das, was ihnen zusteht. Aber das Geld für eine neue Fassade, das war natürlich da.“

„Hast du ihnen das gesagt?“, fragte Dieter.

„Natürlich. Aber sie meinten, die neue Fassade sei nötig wegen des Wettbewerbes. Wir müssten im Wettbewerb mit anderen Trägern mithalten können, meinen sie. Und dazu gehört eine entsprechende Außenwirkung.“ Er schnaufte und zog die Schultern hoch.

„Ich frage mich, ob die überhaupt noch wissen, was wir alle hier für eine Arbeit machen“, überlegte Dieter böse.

„Ja, ich denke auch langsam, denen scheint das völlig egal zu sein.“

„Ich kann das einfach nicht glauben, Marc. Das hier ist doch ein christlicher Träger, oder nicht?“

Marc lächelte ironisch.

„Und weißt du was“, ereiferte sich Dieter, „die in Gruppe 7 sind doch alle direkt von der Entscheidung betroffen. Sie müssen in Zukunft alle zusammen die fehlenden 10 Arbeitsstunden einarbeiten. Irgendwie müssten sie denen im Vorstand doch deutlich machen können, dass das nicht geht! Und die anderen Kollegen hier beim Träger würden sich sicher solidarisieren. Wir haben neulich beim Mittagessen darüber gesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass alle empört waren.“

„Da bist du optimistischer als ich, Dieter. Ich fürchte, die Rechnung der Leitung geht auf.“

„Was meinst du?“

„Fast alle hier denken sich wahrscheinlich: ‚Wenn bei denen nicht eingespart wird, könnte es stattdessen uns treffen.‘ Und genau darauf zielt die Leitung ab. Die Solidarität zerbricht, weil man um sein eigenes Hemd fürchten muss. Da schweigen die meisten lieber.“

„Denkst du wirklich?“

„Ich befürchte, so ist es. Du glaubst noch unverdrossen an das Gute im Menschen, ich weiß. Das macht dich vermutlich zu einem guten Berater. Doch bei dem, was ich hier auf diesem Posten in den letzten zwei Jahren so erlebt habe, ist mir der Glaube an das Gute im Menschen abhandengekommen.‟

Die Nachspeise ließ Dieter stehen. Es war der übliche Industriepudding. Normalerweise hätte Dieter ihn gegessen, heute war ihm jedoch der Appetit vergangen.

Abends, als er nach dem Abendessen bei einer Flasche Bier vor der Glotze saß und gelangweilt eine Quizsendung vor sich abrollen ließ, fiel ihm seine Unterhaltung mit Marc wieder ein. Was war los mit dieser Welt? Je länger Dieter das Gespräch mit Marc auf sich wirken ließ, desto klarer wurde ihm, wie viel es in letzter Zeit gab, was ihn störte an dem, was er alltäglich erlebte. Angeblich waren die Deutschen so glücklich und zufrieden wie nie zuvor. Er hatte es am Morgen noch in der Zeitung gelesen. Aber er kannte eine Menge Leute, die keineswegs glücklich waren und denen es beschissen ging. Die hatte man wohl nicht befragt.

Was würde zum Beispiel Herr Richter zu dieser Behauptung sagen? Der ältere Mann kam schon seit Monaten zu ihm in die Beratung. Seine Frau war vor drei Jahren gestorben. Seitdem war sein Leben aus den Fugen geraten. Erst verlor er seinen Job, weil er wegen seiner Depressionen nicht mehr zur Arbeit gehen konnte. Danach vernachlässigte er sich, hing tatenlos in seiner Wohnung herum. Eines Tages konnte er die Miete nicht zahlen. Dann stand er plötzlich auf der Straße. Irgendjemand hatte ihm den Tipp gegeben, die Lebensberatung aufzusuchen. Natürlich kam er angesichts seiner Probleme viel zu spät, aber Dieter hatte es geschafft, dass Herr Richter sich wieder fing. Er bekam jetzt wenigstens Hartz IV. Und vor Kurzem konnte er eine bescheidene Wohnung beziehen. Ohne die therapeutische und praktische Unterstützung von Dieter wäre er vermutlich dauerhaft auf der Straße gelandet. Und diese Hilfe würde er auch weiterhin unbedingt brauchen. Konnte man diesen Mann als glücklich bezeichnen?

Dieter seufzte. Er griff zur Fernbedienung und machte den Apparat aus. Die lustigen, aufgekratzten Stimmen störten ihn in seinen Überlegungen.

Und war etwa Frau Minke glücklich, die weder ein noch aus wusste, weil ihr 13-jähriger Sohn im Internet Schulden von mehreren tausend Euro angesammelt hatte, die sie nun begleichen sollte. Jetzt drohte auch noch eine Anwaltskanzlei mit horrenden Forderungen, weil der Junge lizenzierte Bilder heruntergeladen hatte. Es gibt Kanzleien, die nur davon leben, solche Verfehlungen zu finden und dann die Opfer mit Geldforderungen zu konfrontieren. Das Recht ist natürlich auf ihrer Seite! , dachte Dieter verärgert. Frau Minke musste es jetzt ausbaden. Die Schuldnerberatungsstelle konnte sie nur vertrösten und ihr Wege aufzeigen, wie sie die Schulden langsam abbezahlen könnte. Das war alles.

Wieso ist so was überhaupt möglich, fragte sich Dieter. Wieso durften die Smartphone-Konzerne ungestraft Kinder zu solchen Käufen und Geldausgaben verführen und sie damit – samt ihren Eltern – in die Armut treiben?

Oder warum warnte zum Beispiel niemand vor der Illusion und den Folgen von Ratenkäufen? Wieso ließ diese Gesellschaft es zu, dass solche Menschen wie Frau Bernhard dadurch finanziell ins Unglück stürzen konnten? Sie war vor drei Wochen zum ersten Mal bei Dieter erschienen. Nein, glücklich konnte man diese Frau wirklich nicht nennen! Frau Bernhard hatte mit 19 Jahren bereits ihr zweites Kind bekommen. Damals bestellte sie sich eine perfekt eingerichtete Küche – natürlich auf Raten. Sie meinte, mit zwei Kindern brauchte sie so etwas. Niemand hatte sie gewarnt. Niemand hatte ihr gesagt, was passiert, wenn sie die Raten nicht aufbringen kann. Sie war bisher dreimal bei Dieter gewesen. Er hatte sofort die Schuldnerberatungsstelle eingeschaltet. Aber im Gespräch merkte er: Diese Frau brauchte viel mehr als nur Hilfe bei ihren Finanzen. Sie kam mit ihrem Leben und ihrer Lage als alleinerziehende Mutter ohne fremde Unterstützung und mit dem wenigen Geld, was sie als Hartz IV-Empfängerin erhielt, vorne und hinten nicht klar. Die war alles andere als glücklich!

Aber kann ich ihr wirklich helfen, fragte Dieter sich. Sicher, seine Gespräche taten den Leuten meistens gut. Aber konnte er wirklich etwas an ihrer Lage zu ändern? Kaum. Das konnten nur andere tun, die Politik zum Beispiel. Aber wollte dort überhaupt jemand etwas an der Situation dieser Leute ändern?

Er hatte sich oft gefragt, wieso die da oben davon ausgingen, dass eine Familie mit Kindern von dem leben konnte, was sie über Hartz IV erhielt. Hatten die Bundestagsabgeordneten selbst schon mal versucht, mit drei Euro fünfzig monatlich für ihre Hygienemittel auszukommen? Wussten die überhaupt, wie es sich anfühlte, wenn man den Kindern zum Geburtstag nichts schenken konnte, weil man das Geld für das Essen der nächsten Woche brauchte? Jetzt hatten sie gerade eine Erhöhung von zehn Euro im Monat beschlossen und waren auch noch stolz darauf. Gleichzeitig stimmten sie selbstverständlich dafür, dass sich ihre Diäten als Abgeordnete mal wieder kräftig erhöhten. Und niemand störte sich daran.

Manchmal spürte Dieter, wie in ihm ein kleiner Revolutionär wach wurde. Auch heute schickte er ihn – wie bisher immer – erschrocken zurück in sein Unterbewusstsein. Aber seine Schwester fiel ihm ein und ihre Vorträge und Artikel über die Folgen des Neoliberalismus. Er hatte diese Texte nie wirklich ernst genommen. Aber vielleicht war doch was dran. Er würde noch mal sehen, ob er den letzten in seinen Ordnern fand.

Ein bedrohliches Anliegen

In der folgenden Woche bekam Dieter in seinem Büro Besuch. Er hatte eben das letzte Beratungsgespräch beendet und packte seine Sachen zusammen, als es klopfte und Hannes im Türrahmen erschien.

„Hast du noch ’nen Moment Zeit?“

„Sicher, hast du was Neues rausgefunden?“

Hannes kam herein und schloss die Tür hinter sich. Er fing sofort an zu reden, ohne sich zu setzen.

„Ja.“ Er legte eine bedeutungsvolle Pause ein und sah Dieter aufmerksam an.

„Und?“ Dieter musste husten. Er hatte mit einem Mal das Gefühl, es würde gleich etwas Unangenehmes passieren.

„Ich bin jetzt durch mit diesen Akten, Dieter. Eine Heidenarbeit! Und es ist kaum zu glauben: Unser Träger hat richtig Dreck am Stecken. Er hat von 1938 bis 1945 hier auf dem Grundstück ein Heim für sogenannte gefallene Mädchen betrieben, wo Frauen umerzogen werden sollten, die sich – ich zitiere – moralisch nicht ihrer arischen Rasse entsprechend verhalten hätten‘.“ Bei den Worten malte er Gänsefüßchen in die Luft.

„Was heißt das?“ Dieter machte große Augen.

„Sie haben sich mit Jungen eingelassen, waren angeblich Streunerinnen und sexuell leichtsinnige Mädchen. Was in der Art. Das entsprach nicht den Vorstellungen von einem deutschen Mädchen, verstehst du?“

Dieter spürte wie sich sein Hals zuschnürte. „Klingt echt beschissen. Und was weiter?“

„Das ist nicht alles. Es muss von unserem Träger aus wohl auch ein ständiger Kontakt zu der Behörde bestanden haben, die über Euthanasiefälle entschieden hat.“

„Oh nein!“, entfuhr es Dieter. „Wenn das öffentlich wird!“

„Weißt du, ich habe das Gefühl, ich muss da weitersuchen und alles öffentlich machen. Ist das nicht meine Pflicht als Demokrat in einem demokratischen Land?“

„Mensch, Hannes, verbrenn dir nicht die Finger!“

„Ich weiß nicht, Dieter. Das ist ein richtiger Hammer! Unser Vorstand wird vermutlich alles dafür tun, um diese Information zu unterdrücken. Sie behaupten ja, ihr Verband hätte sich in der Nazizeit nichts zu Schulden kommen lassen.“

„Ob unserer oberster Chef das weiß, ich meine Superintendent Lehnert, fragte Dieter grübelnd. Er hatte sich vor Schreck hingesetzt. Hannes stand noch immer. „Was passierte in diesem Heim? Wird das beschrieben?“, wollte er wissen.

Hannes atmete tief ein. „Zwangsarbeit, medizinische Versuche, Gewalt, wenn sie nicht mitgemacht haben. Sie wurden nummeriert. Man brachte ihnen bei, dass sie einen Dreck wert seien. Und man hielt das offenbar für eine gute und politisch sehr wichtige Aufgabe … Beim Lesen ist mir schlecht geworden.“

Dieter rieb sich das Kinn. „Aber was willst du nun machen?“

„Das kann doch nicht unter

Teppich bleiben! Man müsste es wirklich an die Öffentlichkeit bringen. Aber wie?“

„Aber es wird furchtbaren Ärger geben. Überleg es dir, Hannes!“, mahnte Dieter.“

„Ich muss mir einen Weg suchen, der nicht so gefährlich ist. Ich brauche dafür Verbündete. Als Einzelkämpfer wischen sie mich vom Tisch.“

„Was meinst du?“ Dieter starrte Hannes erschrocken an.

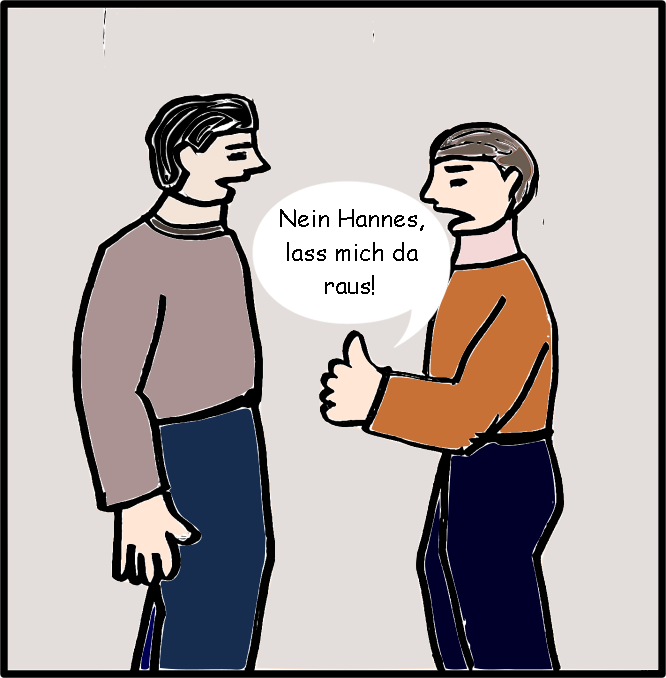

Der blickte ihm direkt in die Augen. „Du würdest da nicht mitmachen wollen? Zu zweit könnten wir das Material viel besser durchkämmen.“

„Nein, Hannes, lass mich da raus!“. Dieters Antwort kam schnell. Sein Gesicht verhärtete sich. „Ich will hier meine Arbeit machen. Ich möchte hier und heute für Menschen mit Problemlagen hilfreich sein. Solange ich das kann, bin ich zufrieden.“

„Aber gemeinsam könnten wir in Ruhe einen Plan entwickeln, wie man die Sache publik macht, ohne dass man selbst über die Klinge springen muss.“ Hannes hatte sich in Rage geredet, jetzt stand er aufgeregt und ungeduldig vor Dieter.

Dieter spürte einen dumpfen Druck in der Magengegend. „Weißt du, Hannes. Das ist alles so lange her“, sagte er schließlich gedehnt. Er vermied es, Hannes ins Gesicht zu sehen. „Wenn du das aufdeckst, passiert sehr viel Unglück, glaub mir. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ich finde, man sollte sich erst mal um die Ungerechtigkeiten und Skandale kümmern, die uns heute beschäftigen.“

Da Hannes schwieg, redete Dieter mit Nachdruck weiter:

„Wenn ich an die Situation meiner Klienten denke, wird mir manchmal ganz flau. Mir ist das in letzter Zeit immer klarer geworden: Das sind nämlich die heutigen Skandale, Hannes. Und doppelt skandalös, wenn ein christlicher Träger da mitmacht und es auch noch forciert. Wir als Berater und Helfer stehen ohnmächtig daneben. Wir versuchen, die Betroffenen zu befähigen, mit ihrem schwierigen Schicksal klarzukommen. Aber eigentlich müssten wir laut herausschreien, dass es eine gesellschaftliche Schweinerei ist, was da zum Beispiel mit Hartz IV und den alleinerziehenden Müttern passiert.“

„Das sehe ich auch so. „ Hannes machte eine kleine Pause und fragte dann unvermittelt: „Aber tun wir das?“

„Nein.“

„Genauso wie wir jetzt haben damals die Fürsorgerinnen in der Nazizeit geschwiegen. Und wenn wir dann sogar heute, nach so langer Zeit, dieses Schweigen decken, dann wird es so weiter gehen. Dann werden unsere Berufe für menschenunwürdige Praktiken missbraucht und aus Sozialer Arbeit wird etwas völlig anderes, etwas, was sich gegen die Menschen richtet.“

„Na mal langsam, Hannes, immerhin leben wir nicht mehr im Faschismus.“

„Hast du von dem Skandal in der Fuchsburg gehört?“

„Nein, was war da?“

„Das war irgendwo in Brandenburg, da haben die Heimerzieher ein feines Erziehungskonzept entwickelt: Nach außen hin wurde gesagt, es sei auf verhaltenstherapeutischer Basis entwickelt. Als man endlich genauer hingesehen hat, wurde dort mit Gewalt, mit Druck, mit Entwürdigung und Beschämung gearbeitet. So was passiert auch in der Gegenwart, Dieter! Das ging Jahre lang so und ist erst aufgeflogen, als ein ehemaliger Erzieher ausgepackt hat. Die meisten Erzieher waren von ihrer Methode und deren Richtigkeit überzeugt. Wenn so was passiert, und keine Heimaufsicht, kein Träger, kein Einrichtungsleiter einschreitet, ist es nur noch ein kleiner Schritt zu dem, was ich da entdeckt habe …“

„Aber das sind doch Ausnahmen, Hannes!“, versuchte Dieter seinen Schrecken wegzuschieben.

„Und was ist das, was neuerdings hier bei uns passiert? Dort, wo dringend Hilfe für die Behinderten in Gruppe 7 gebraucht wird, versucht man mit dem Argument, man könne die Arbeit dort auch schneller erledigen, die Behindertenarbeit auf die berühmte „Satt und Sauber-Hilfe“ zu reduzieren und lässt damit die Menschen im Stich. Weil sie sich nicht rechnen.“

Dieter schwieg betroffen. Er sah zu Boden. Hannes zögerte einen Moment und musterte ihn. Dann fragte er so sanft, wie es ihm in seiner Erregung möglich war:

„Dieter, würdest du nicht doch mitmachen? Allein kann ich das nicht schaffen. Wenn wir mehr wären, würde uns das schützen und außerdem kämen wir auf bessere Ideen. Ich habe das nicht gelesen, um es in mir zu vergraben. Das kann ich einfach nicht.“

Dieter sah auf. Seine Augen zitterten.

„Bitte, Hannes. Ich finde deine Haltung toll. Aber ich sage es noch mal: Lass mich da raus. Ich kann so was nicht. Ich würde dir nichts nutzen.“

Hannes sah Dieter fast mitleidig an.

„Schade, Dieter! Ich hatte auf dich gehofft.“

„Tut mir leid, Hannes. Ich kann das nicht.“

Keiner sagte mehr etwas. Dieter war aufgestanden. Sie sahen sich an, Hannes voller Enttäuschung. Einen Moment lang lag auch Wut in der Luft. Dieter erkannte es an Hannes’ Blick.

Dieter räusperte sich. „Ich wünsche dir viel Glück bei deinem Plan, Hannes. Vielleicht findest du mutigere Partner. Hast du Marc schon gefragt?“

Hannes nickte resigniert.

„Bitte denke noch mal drüber nach, Dieter!“

„Ich kann nicht. Aber ich bewundere dich dafür.“

„Davon kann ich mir auch nichts kaufen!“ Jetzt war Hannes doch sauer. Seine Augen wurden schmal. Er drehte sich um und ging. Die Tür knallte ins Schloss.

Dieter brauchte einige Zeit, um sich von dem Gespräch zu erholen, dann machte er sich bedrückt auf den Heimweg.

Unterwegs überfiel ihn das schlechte Gewissen. Durfte er Hannes wirklich damit allein lassen? Ja, es war sonnenklar: Er war mal wieder einfach feige. Andererseits wusste er ganz genau, dass er nicht durchhalten könnte. Vielleicht würde er sogar Hannes durch seine Unsicherheit und Ängstlichkeit schaden. Nein, er blieb dabei! Als er zu Hause seine Tür aufschloss, stand es für ihn fest: Ich werde mich auf keinen Fall in diese Sache hineinziehen lassen. Ich werde versuchen, weiterhin gute Beratungsarbeit zu machen und das Beste für meine Klienten und Klientinnen geben. Mehr kann ich nicht tun, dachte er entschlossen und versuchte, die Sache so schnell wie möglich zu vergessen.