Situationen und Personen sind keineswegs frei erfunden, sondern bittere Realität – allerdings anonymisiert.

Auf vielfachen Wunsch meiner Freude und Freundinnen der Gruppe “unverwertbar” in der kritischen Sozialen Arbeit in Berlin werde ich hier meinen noch nicht veröffentlichten Roman kapitelweise einstellen.

“DAS WAR GESTERN, ACKERMANN!“

kurze Einführung Der Roman spielt 2005 in Mühlheim an der Ruhr. „Tatort“ der Handlung ist ein großer freier Träger der Sozialen Arbeit, der sich vor einiger Zeit in einen Sozial-Betrieb umgewandelt hat und nun seine neoliberale Konzeption und Geschäftsführung Schritt für Schritt auf dem Rücken der KlientInnen und der MitarbeiterInnen durchsetzt.

Dieter Ackermann, ein psychologischer Berater im Sozialdienst eines christlichen Trägers, der dort seit 20 Jahren seinen Beruf voller Leidenschaft ausübt und von seinen Klienten hochgeschätzt wird, verliert seinen Arbeitsplatz durch die Umwandlung seines Wohlfahrtsträgers in einen Sozial-Betrieb. Er und seine Arbeit scheinen plötzlich nicht mehr gebraucht zu werden.

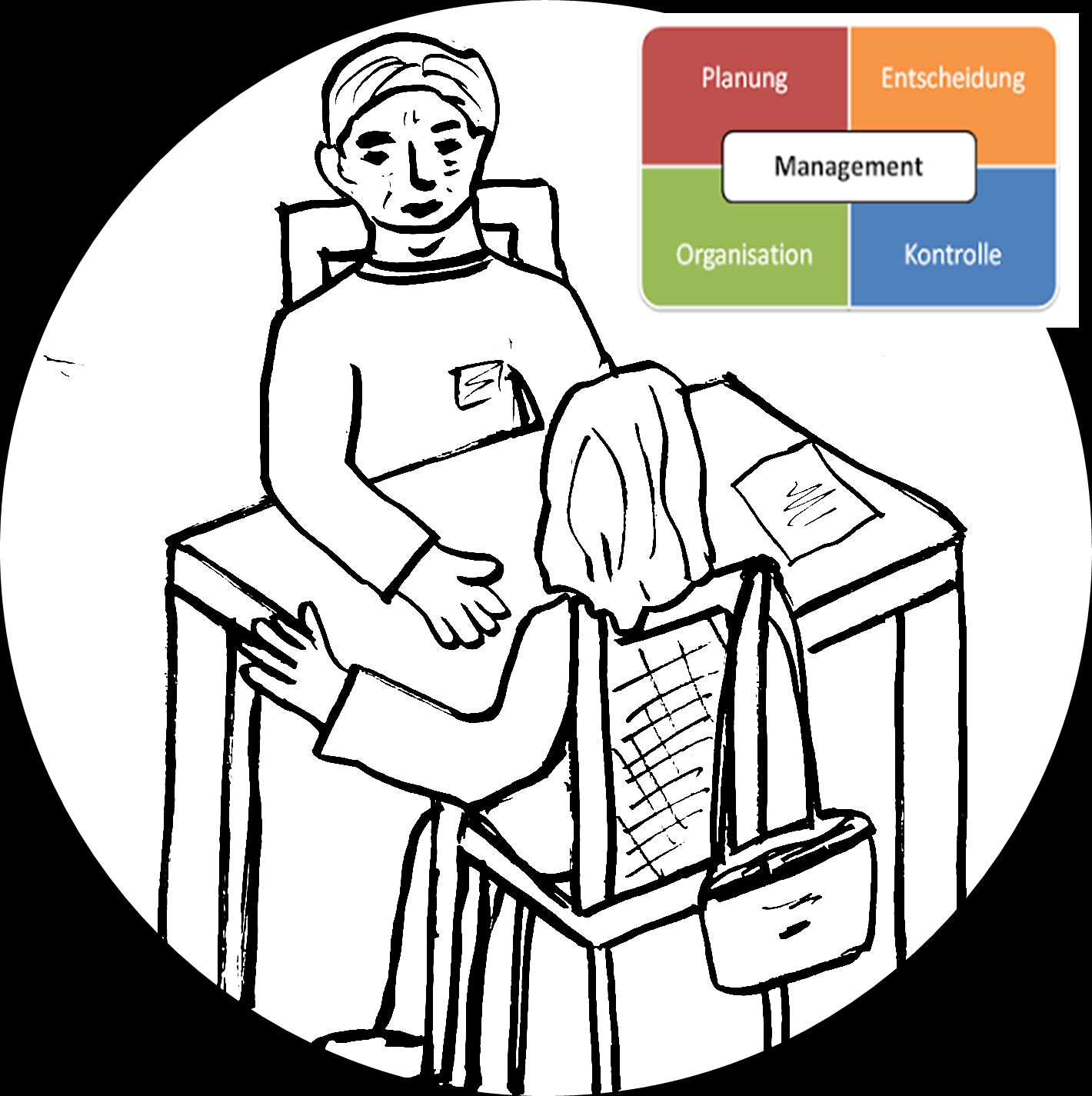

Man steckt ihn in die Planungsabteilung. Dort soll er Anträge schreiben und ausrechnen, wo der Träger Personal- und Sachkosten einsparen kann. Es geht es dem Träger nur noch darum, Gewinn zu erzielen. Die Arbeit, die die MitarbeiterInnen machen, ist ihm egal, Hauptsache es entstehen keine zu großen Kosten. Ackermann kommt es vor, als hätte man ihm den Boden unter den Füßen weggerissen.

Mit seinen aus der Sicht des neuen Arbeitgebers veralteten und zeitaufwendigen, sprich teuren, Beratungsmethoden, rechnet sich der Lebensberater Ackermann für den Träger nicht mehr. „Das, was Sie da machen, das war gestern, Herr Ackermann. Heute weht ein anderer Wind. Da können wir uns eine solche Geldverschwendung nicht mehr leisten!“, erklären ihm seine Vorgesetzen. […]

Der Protagonist ist Dieter Ackermann ist 52 Jahre alt. Dieter ist ein kleiner, etwas dicklicher Mann, ein wenig schüchtern, ein wenig unsicher. Er leidet noch immer unter seiner Scheidung vor 8 Jahren. Seine Bemühungen, eine neue Liebe zu finden, waren bisher nicht erfolgreich. Zu seinem Sohn besteht kaum Kontakt, da die Mutter das verhindert. Privat ist Dieter ein wenig deshalb einsam. Nur zu seinem besten Freund Werner, der als Elektriker in einer Baufirma arbeitet, hat er guten Kontakt. Seine ältere Schwester ist Hochschullehrerin in Dresden. Aber sie hat er er zum letzten Mal bei der Beerdigung seines Vaters von etlichen Jahren gesehen. Mit seiner versnobten Verwandtschaft will er nichts zu tun haben. Unter denen hat er als Jugendlicher genug gelitten.

Als psychosozialer Berater aber ist Dieter Ackermann ein ganz anderer Mensch. Er kämpft für seine KlientInnen, ist erfolgreich, selbstbewusst und beliebt bei KollegInnen und KlientInnen. Dieter liebt seinen Beruf über alles. Er ist Berater „nach der alten Schule“ und lässt sich in seiner Arbeit von neumodischen Tendenzen, die auch bei seinem Träger neuerdings immer mehr Verbreitung finden, nicht beeindrucken. Er arbeitet so, dass seien Klienten wirklich etwas davon haben. Alles andere findet er unerträglich.

Von den Kollegen steht ihm Hannes am nächsten, ein Sozialarbeiter, der dafür bekannt ist, dass er bei Missständen und Problemen mit dem Arbeitgeber den Mund nicht hält. Dieter mag ihn, obwohl er selbst eher dazu neigt, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Er selbst versucht, nicht anzuecken. Aber für seine Klientel, kann er – wenn es darauf ankommt – kämpfen.

Die kommt aus allen Schichten, und wenn es sein muss, scheut er auch nicht davor zurück, Soziale Arbeit zu machen.