Roman: Das war gestern, Ackermann!

Am Ende angekommen

Dieter lag auf dem Sofa. Neben ihm stand eine halb geleerte Flasche Cognac. Nach dem Besuch von Hannes hatte er versucht, sich mit Alkohol zu betäuben, aber es klappte nicht. Ihm wurde nur übel. Selbst die Gnade der Betäubung durch Alkohol wurde ihm verwehrt!

Dieter grübelte seit Tagen, wie er dieses Elend beenden könnte.

Er hatte es vermasselt, das war ihm klar. Warum hatte er denn nicht gekämpft? Warum hatte er alles ertragen und nur gehofft, alles würde sich wieder einrenken? Warum hatte er nicht wenigstens den Mut aufgebracht, zu kündigen und es ihnen auf diese Weise unmöglich gemacht, ihn weiter zu verhöhnen und zu quälen?

Für einen Moment erschien vor seinem inneren Auge ein Bild. Er sah sich als Jungen, es war wohl am Tag nach seinem 11. Geburtstag gewesen. Einsam und verzweifelt saß er in einem Versteck hinter dem Haus seiner Eltern. Sein Vater hatte ihn geschlagen, weil er in Mathe nur eine Vier nach Hause gebracht hatte. Und seine Mutter stand dabei und meinte: „So ist das Dieter, wer sich nicht anstrengt, wird eben nichts erreichen im Leben!“ Da war er hinausgerannt und überlegte in seinem Versteck nun verzweifelt, wie er seinem traurigen Leben ein Ende setzen könnte. Seine Schwester hatte ihn damals gefunden und überredet, wieder mit ins Haus zu kommen. Sein Vater sah an diesem Abend durch ihn hindurch, so als gäbe es ihn überhaupt nicht. Dieter blieb lange Zeit ausgestoßen und ausgespuckt! Und genauso fühlte er sich jetzt auch.

Was waren all die Jahre schon wert, die seit her vergangen waren? Er saß doch noch immer genauso hilflos und verraten da und die Welt um ihn verhöhnte ihn. Und er konnte nichts dagegen tun.

Manchmal dachte er an Paul, den er nun schon seit Wochen nicht mehr besucht hatte. Die Kraft dazu fehlte ihm. Paul geht es doch viel schlechter als mir, dachte er plötzlich. Warum bin ich selbst bloß so zimperlich? Warum nehme ich meinen verdammten Beruf so ernst? Warum war ich mir zu schade, zurückzutreten und mal etwas anderes zu machen? Warum ist es mir unmöglich, weiterzuleben, wenn man mir meine Existenz als Berater weggenommen hat?

Ein Verdacht stieg in ihm auf: War er vielleicht nichts als ein lächerlicher Narzisst? Alle hatte er vor den Kopf gestoßen: Werner, der es wahrhaftig nicht verdient hatte, Gabriele, die doch erst vor wenigen Jahren eine richtige Schwester geworden war, und die er inzwischen wirklich mochte. Er musste an Suse denken. Alle sagten, er hätte sie schlecht behandelt. Im Grunde hätte er sich erst gar nicht mit ihr abgeben dürfen! Er hatte erst sich und schließlich nur noch ihr etwas vorgemacht, weil es so angenehm gewesen war, jemanden zu haben, auf den man zurückgreifen konnte. Dass sie ihn verlassen hatte, empfand er jetzt eher als Erleichterung. Endlich war er niemandem mehr etwas schuldig.

Dieter überlegte, wie er mit einem Klienten umgegangen wäre, der mit solchen Selbstzweifeln, mit einer solchen inneren Zerrissenheit zu ihm gekommen wäre. Natürlich hätten sie geredet. Und das half den Klienten fast immer. Aber er selbst wollte mit niemandem mehr sprechen. Er wollte keine Hoffnung bei sich aufkommen lassen. Es reichte! Es war einfach zu viel. Seine Eltern hatten ihn nicht gefragt, ob er das überhaupt wollte, leben.

Er würde sein Leben beenden. Warum nicht? 59 Jahre hatte er es ausgehalten, hatte sich tapfer über Wasser gehalten. Nur sein Beruf gab ihm die Kraft dazu. Den hatten sie ihm weggenommen. Und jetzt stellte er fest: Er war in seinem Inneren doch der unglückliche, von allen verstoßene Junge geblieben. Und jetzt war es einfach nicht mehr zu ertragen.

Einmal musste er an seinen Sohn denken. Wie würde der von seinem Vater denken, wenn der sich umgebracht hätte? Aber Dieter wehrte den Gedanken ab. Dem war er ohnehin gleichgültig und er konnte schon hören, wie seine Mutter zu ihm sagen würde: „Das passt zu deinem Vater. Er war eben ein Looser.“

Nein, es gab keinen anderen Weg! Er würde sich Schlaftabletten holen, aber nicht zu viele nehmen, da er wusste, dass das schiefgehen konnte. Nein, er wollte nicht an Tabletten sterben, er wollte lieber langsam verbluten. Die Tabletten würden nur helfen, die Angst zu überwinden oder mögliche Panikanfälle auszuschließen, die vielleicht auftreten könnten.

Drei Tage lang saß Dieter jeden Abend in seinem Sessel, das Wasserglas für die Tabletten neben sich, das scharfe Messer in der Hand. Er konnte es nicht. Er war einfach zu feige. Und er sah nicht ein, wieso er sich Schmerzen zufügen sollte, wo doch schon alle andern ihn quälten und ihm wehtaten.

Nach den drei Tagen gab er auf. Nicht einmal dazu war er mutig genug!

Ein Brief kam von Gabriele. Er sei nicht ans Telefon gegangen, und nun wollte sie wissen, ob er denn am 25.4. in Köln sein würde. Er konnte nicht antworten.

Aber plötzlich war da ein neuer Gedanke: Rache!

Dann eben Rache!

Dieter schleppte sich zum Kühlschrank und aß alles, was er an Essbarem finden konnte. Für das, was plötzlich in ihm gewachsen war, brauchte er Kraft, er durfte nicht länger halb verhungert herumhängen. Es wäre ganz in deren Sinn, wenn ich einfach den Kürzeren ziehe und mich umbringe, dachte er mit einem Mal. Sie warteten sicher nur darauf, aber so leicht wollte er es ihnen nicht machen. Sie sollten selbst vor Angst schlottern und er wollte ihnen dabei ins Gesicht lachen, so wie sie es getan hatten.

Die Frage, die für ihn noch offen war und ihn am meisten beschäftigte, lautete: Wie konnte es ihm gelingen, Kortenscheid, Lehnert und dieses Ekel von Hiltrup auf einmal in die Zange zu nehmen? Für einen Moment dachte er, es wäre das Einfachste, die ganze EWV in die Luft gehen zu lassen, aber das würde viele Unschuldige treffen, also kam das nicht infrage. Er müsste einen Weg finden, diese drei Personen zusammenzubringen, damit er sie alle auf einmal treffen könnte, ohne anderen zu schaden.

Dieter besorgte sich im Internet eine Pistole, die einem Original täuschend ähnlich sah. Als sie ausgepackt vor ihm lag, erschrak er ein wenig. Sobald er daran dachte, wie dieser Scheißkerl Kortenscheid aussehen würde, während er in die Mündung dieser Pistole blicken musste, lächelte Dieter böse und nahm das kühle schwarze Teil beinahe zärtlich in die Hände.

Sein Vorhaben nahm Form an.

Er schrieb Kortenscheid einen Brief und kündigte seinen Besuch an. Er hätte eine Tonband-Aufnahme von einem Gespräch mit der Dame, schrieb er, die ihn damals angezeigt hatte. Als er ihr geschildert hätte, dass er wegen dieser Sache nach so vielen Jahren gemobbt wurde und man ihm sogar seine Arbeit als Berater weggenommen hatte, wäre sie zu diesem Gespräch bereit gewesen. „Sie gab sofort zu, dass sie damals gelogen hat. Sie beteuert, dass ich ihr in keiner Weise zu nahe getreten bin damals. Sie ist auch bereit, das vor meinen Vorgesetzten zu bestätigen.“

Er wollte die Angelegenheit nicht an die große Glocke hängen, stellte er an dieser Stelle fest. Auch im Interesse des Rufes der EWV nicht, bei der er ja immerhin 20 Jahre zufrieden und anerkannt gearbeitet hatte. Deshalb würde es ihm genügen, wenn in einem Gespräch die Angelegenheit zu seiner Zufriedenheit geklärt und beigelegt werden würde. Allerdings bestünde er darauf, dass sowohl Superintendent Lehnert als auch Hiltrup bei diesem Gespräch anwesend sein müssten. Er nannte einen Termin für das geforderte Gespräch und verabschiedete sich mit den höflichen, aber selbstsicheren Worten: „Mit freundlichen Grüßen und in der Hoffnung, dass wir die Sache gemeinsam und im Einvernehmen regeln werden. Dieter Ackermann, Dipl. Psych., Verhaltens- und Gesprächspsychotherapeut“

Dieter rechnete damit, dass die Herren dem Gespräch eher zustimmen würden, wenn sie annahmen, er hätte keine Ahnung, weshalb sie ihn wirklich auf die Abschussliste gesetzt hatten. Den Brief trug Dieter einige Tage bei sich, bevor er ihn endlich einwerfen konnte.

Tatsächlich erhielt Dieter fünf Tage danach ein kurzes Schreiben, das den Termin bestätigte.

Stundenlang probte er vor dem Spiegel seinen Auftritt.

Am Abend lag er wach und weidete sich in seiner Vorstellung an den Mienen der drei Ahnungslosen, wenn sie um ihr Leben bangen würden.

Schiefgegangen

An dem Morgen des Treffens zog Dieter sich sorgfältig an. Er freute sich auf das, was jetzt passieren sollte. Doch während er sich die Zähne putzte, durchschoss plötzlich eine Frage sein Gehirn, die er sich bis dahin noch nicht gestellt hatte: Wie würde es nach dem inszenierten Showdown weitergehen? Schließlich hatte er keine wirkliche Schusswaffe und in dem Moment, wo er abdrücken würde, wäre zwar seine Rache befriedigt. Aber dann? Sie würden ihn vielleicht festhalten. Schließlich wären sie weder verletzt noch tot. Daran hatte er verrückterweise nicht gedacht. Er hatte sich nur vorgestellt, er würde auflachen und dann verschwinden können.

Und dann? Wenn sie ihn aufhalten könnten? Klar, er hätte dann niemand ermordet. Aber dennoch war das eine Straftat, was er da vorhatte. Und natürlich würden die Herren sofort die Polizei holen. Dass er daran nicht gedacht hatte! Die würden ihn schnappen und einsperren. Es wäre ein Leichtes, ihn zu finden. Seine Adresse war schließlich kein Geheimnis. Wo könnte er sich verstecken?

Die Ruhe, die ihn erfüllt hatte, seit ihm die Idee mit der Pistole gekommen war, zerplatzte und machte einer fliegenden Panik Platz. Alles um ihn fing an, sich zu drehen. Sein Verstand rannte im Kreis und suchte verzweifelt eine Tür, um zu entkommen.

Nein, die EWV-Leute würden das sicher nicht auf sich beruhen lassen. Auf keinen Fall. Also musste er danach sofort wegrennen und sich verstecken. Aber wo?

Suse fiel ihm ein. Nein. Vielleicht würde sie ihn sogar reinlassen, aber nein, das ging nicht. So sollte sie ihn nicht zu sehen kriegen. Außerdem wusste er ja nicht, ob sie wieder in ihrer Wohnung war.

Werner? Werner!

Er stürzte zum Telefon. Da es Vormittag war, ging niemand an den Apparat. Werner käme sicher erst am späten Nachmittag nach Hause, aber er würde ihn nicht im Stich lassen, da war sich Dieter sicher.

Bei dem Blick auf seine Uhr erschrak er. Es war bereits 10.45 Uhr! Er musste unbedingt los, sonst käme er zu spät. Das würde den gesamten Ablauf empfindlich stören.

Dieter nahm die Abkürzung über einen kleinen Parkplatz, um schneller am Eingang zu sein. Er war außer Atem, als er in die Hofeinfahrt des Geländes einbog. Jetzt müsste er nur noch über den freien Platz gehen, an seiner alten Beratungsstelle vorbei, und dann würde er vor dem Verwaltungsgebäude stehen.

Vor dem Eingang zur Beratungsstelle stand Friedhelm. Dieter erschrak. Er hatte nicht damit gerechnet, irgendwen anzutreffen. Entschlossen versuchte er, einfach vorbeizugehen, als Friedhelm ihn anrief.

„Dieter, bitte, warte mal! Ich muss dir was sagen!“ Er kam auf ihn zu.

„Ich habe es eilig!“, blaffte Dieter ihn an.

„Bleib stehen, Dieter! Sie wollen dich in eine Falle locken. Hiltrup hat damit gestern in der Teamsitzung geprahlt. Geh nicht hoch, hörst du!“

Dieter blieb getroffen stehen und starrte Friedhelm an.

„Geh nicht hoch, Dieter!“, wiederholte der. „Hau am besten wieder ab! Dein Plan geht nicht auf. Sie haben deinem Vorschlag für einen Gesprächstermin nur zugestimmt, weil sie dich auf diese Weise wunderbar aufs Kreuz legen können. Irene war gestern bei mir. Sie hat mitbekommen, dass Kortenscheid mit Lehnert telefoniert hat, als sie im Vorzimmer war. Sie hat gehört, wie der Chef sagte: ‚Also morgen früh beginnt der Spaß. Seien pünktlich hier. Er will ja um 11.00 Uhr kommen. Lehnert, den kriegen wir, den Ackermann machen wir platt.‘ Sie hat mich angefleht, dich zu warnen.“

Noch immer zögerte Dieter. Seine Knie schienen zu versagen, doch dann drehte er sich um und ging, woher er gekommen war, ohne Friedhelm weiter zu beachten.

Der Schrei

Wie betäubt lief Dieter los. In seinem Kopf steckte nur noch das nächste Ziel seiner Planung: Werner.

Er würde zu ihm gehen und sich dort vor sich und der Welt und vor allem anderen verstecken.

Er musste mit der Straßenbahn fahren. Auf dem Weg zur nächsten Haltestelle warf er die falsche Waffe in einen Papierkorb. Während der Fahrt bemühte er sich, möglichst unauffällig zu wirken. Trotzdem kam es ihm so vor, als würden ihn alle Leute in der Bahn anstarren.

Es war noch immer Vormittag und die Luft war unangenehm feucht von dem Nieselregen. Wie lange würde er wohl warten müssen? An die Straße, wo Werner wohnte, grenzte ein kleiner Park. Dort würde er sich hinsetzen, zur Not bis zum Abend. Es war sowieso längst alles egal.

Er entdeckte eine Bank, die gleich am Eingang stand. Von da aus würde er gut sehen können, wenn Werner oder Mira um die Ecke kämen. Aber auf der Bank war schon einer. Ein Penner, dachte Dieter. Was soll‘s, ich setze mich dazu. Er wird schon nichts dagegen haben.

Der Mann saß dort umgeben von einigen vollen und ein paar leeren Bierflaschen, die auf dem Boden standen. Neben sich hatte er einen halb zerrissenen Rucksack gestellt, an dem lauter kleine und große Plastiktüten hingen, offenbar der gesamte Hausstand des Mannes.

Dieter ging auf ihn zu und sah ihn fragend an. Der Mann verstand und zeigte nachlässig auf die leere Seite der Bank. Dieter setzte sich und starrte vor sich hin.

Nach einiger Zeit drehte der Mann sich zu ihm und meinte mitfühlend: „Willst’e ’n Bier, Kumpel? Du siehst ja echt beschissen aus, als hätten sie dich gerade durch den Dreck gezogen.“ Er hielt Dieter eine Flasche hin, die er gerade geöffnet hatte. Aus dem Flaschenhals trat etwas Schaum aus.

„Danke“, sagte Dieter und nahm die Flasche. „Ja, hast recht, sie haben mich voll verarscht. Aber ich habe mich wohl auch selbst verarscht.“

„Trink erst mal, dann wird’s schon besser“, meinte der Mann.

Dieter sah ihm dankbar ins Gesicht und zuckte zusammen. Dieses Gesicht war ihm vertraut. Er brauchte ein paar Sekunden, um zu begreifen, in welcher weit hinter ihm liegenden Zeit seines Lebens er diesem Mann schon begegnet war.

Im selben Moment rief der Penner erfreut: „Hey, ich glaub, ich seh‘ nicht richtig! Sie sind doch der Psychologe, Herr Ackermann, stimmt’s? Ich war doch immer bei Ihnen. Kennen Sie mich nicht mehr?“

„Doch“, hauchte Dieter fassungslos. „Herr Richter?“

„Ganz genau.“

Er erinnerte sich plötzlich wieder: Richter war aus der Bahn geraten, nachdem seine Frau starb. Er hatte ihn immer wieder vor dem Abrutschen in die Obdachlosigkeit bewahrt. Und nun sitzt er doch hier, dachte Dieter traurig.

„Und Sie? Wie kommen Sie hier her?“ Herr Richter staunte. „Ich dachte, so was passiert mir, aber doch nicht meinem Therapeuten.“

„Sie haben mich fertig gemacht, Richter. Nun bin ich auch ganz unten. Es kann auch uns passieren. Mir jedenfalls ist es passiert.“

Er sah den anderen Mann an und dachte noch: Da sind wir also, wir beide.

Mit einem Mal kam es ihm so vor, als stünde er in einem der Fahrgeschäfte, die er auf der Kirmes immer mit Entsetzen beobachtet hatte. Die Menschen standen in kleinen Käfigen im Kreis aneinandergereiht, mit dem Rücken zur Wand in einer riesigen Trommel aus Stahlrohren. Durch die schnelle Rotation dieser Trommel wurden sie so an die Wand gepresst, dass sie sich nicht mehr bewegen, aber auch nicht herausfallen konnten. Er hatte es sich mit Grauen vorgestellt, wie sich das anfühlen müsste, wenn man in diesen Käfigen stand: Die Welt zerschmolz zu einer graubunten Masse, in der alles verschwand, die Freunde, die unten vor dem Karussell warteten, die Buden daneben, das Riesenrad, die Achterbahn, der Himmel, die Sonne und alle Häuser, die hinter der Kirmes aufragten. Und genau so ging es ihm in diesem Moment.

Dieter stand auf und versuchte, sich aus diesem grausamen Sog zu befreien.

„Was machen Sie denn da, Herr Ackermann? Was ist mit Ihnen?“, hörte er eine Stimme wie aus weiter Entfernung rufen.

Die graubunte Masse um ihn wurde heller, war jetzt gleißend weiß und kam auf ihn zu, als wollte sie ihn verschlucken. Er hörte jemanden schreien, immer nur schreien. Dann war da nichts mehr.

Jenseits von Gut und Böse

Was er als Erstes wahrnahm, als er zu sich kam, das kannte er verdammt gut: weiße Kittel und einen Geruch, den er zuletzt eingeatmet hatte, als er Paul in der Psychiatrie besuchte. Wie lange war das her? Und jetzt war er also selbst hier! Er konnte sich nicht mehr erinnern, was vorgefallen war – nur an einen langen Schrei.

Aber was war vorher passiert? Er spürte ihn noch, diesen Schmerz. Man hatte ihn rausgeworfen, gedemütigt, seines Berufes beraubt, seine Berufung mit Füßen getreten. … Und dann war Hannes gekommen und hatte gesagt, er sollte was tun, statt stumm zu leiden. Hatte er es nicht versucht? Die Versuche waren nur alle ins Leere gegangen. Jetzt hatte er das Ergebnis.

Noch am ersten Nachmittag kam ein Arzt an sein Bett. Er sprach freundlich und langsam, so wie man eben mit Kranken spricht. Der Mann klärte ihn darüber auf, was geschehen war, wo er war und warum. „Weil erwachsene Männer, die in Parkanlagen plötzlich herumschreien und umkippen, nur krank sein können.“

Dann fragte er noch, ob Dieters Verwandte Bescheid wüssten, dass er hier war. Sie hätten in seinen Unterlagen nur die Telefonnummer einer Renate Ackermann-Killing gefunden. Wie sich herausstellte, war das aber seine Ex, die sich nicht zuständig erklärte und nicht weiter belästigt werden wollte. Dieter schluckte und nannte Gabrieles Namen und Nummer.

Viel bekam er von seiner ersten Zeit in der Psychiatrie nicht mit. Er stand unter Medikamenten, der Schmerz in ihm verschwand dadurch im Nebel. Dieter fand sich darein. Hier konnte er weder anderen schaden noch sich selbst bedrohen. Hier musste er sich um nichts kümmern. Es war erlaubt, alle Kontakte zur Außenwelt abzubrechen, im Bett zu liegen und zu weinen. Hier würde man solche Schreie wie im Park wohl nicht merkwürdig finden.

Er war an einen Ort gekommen, den man nur wieder verließ, wenn die Ärzte den Eindruck hatten, dass man diesen Schutz nicht mehr brauchte und nicht mehr aus der Rolle fallen würde. Er wusste, dass es keineswegs immer so ausging, aber das war eben die offizielle Verlautbarung und er wollte ihr glauben. Warum also nicht?

Der Sommer verging, ohne dass Dieter es bemerkt hätte. Jede zweite Woche hatte Werner vorbeigeschaut und es tapfer ertragen, dass Dieter gleichgültig, abgestumpft und ohne etwas zu sagen vor ihm saß. Dann war er wieder gegangen, traurig und bedrückt. Aber er kam nach 14 Tagen erneut.

Einmal hatte auch Gabriele ihn besucht und gesagt, es sei sein Geburtstag. Sie sei extra nach Mühlheim gekommen deswegen. Und jetzt säße sie mit Suse Horstkamp und seinem Freund Werner zusammen. Es sei ein wenig traurig, seinen Geburtstag ohne ihn zu feiern, sagte sie. Aber sie würden alle an ihn denken und ihm gute Besserung wünschen.

Dieter schüttelte heftig den Kopf. Er hatte nicht mit sich reden lassen, obwohl er spürte, dass sie ihm helfen und ihn nicht beschuldigen wollte.

Sie hatte ihm etwas mitgebracht. „Rosenwasser“, hatte sie gesagt. „Ich habe Susanne Horstkamp gefragt, was du dir vielleicht wünschen könntest. Sie meinte, du würdest Düfte lieben und vielleicht könnte dich dieser Duft ein wenig trösten.“

Dieter hatte mit keiner Wimper gezuckt, als wäre es absurd, ihm solche Geschenke zu machen und als hätte er noch nie von einer Susanne Horstkamp gehört. Nachdem Gabriele gegangen war, warf er das Päckchen ganz weit nach hinten in seinen Nachttisch.

Die weißen Rosen

Dass sich etwas in seinem Gehirn, in seinem ganzen Körper und Geist wieder aufrichtete, merkte Dieter daran, dass ihm plötzlich etwas auffiel: Die Bäume im Parkgelände der Psychiatrie hatten sich herbstlich verfärbt. So lange war er also schon hier?

Er saß auf einer Parkbank, vor sich einen Teich, um den herum Rosenbüsche mit weißen Blüten standen. Sicher hatte er auch im Sommer hier manchmal gesessen, aber jetzt auf einmal fragte er sich, ob diese Rosen auch dufteten. Er ging zum Teichrand und bückte sich gespannt hinunter. Ein betörend süßer Duft strömte in seine Nase und überschwemmte ihn plötzlich mit Erinnerungen, die er fast vergessen hatte.

„Cadianda“, sagte er leise und wusste erst nicht, woher dieses Wort stammte. Doch als würde der Rosenduft den Geruch des wilden Thymians mit sich bringen, sah er mit einem Mal jene Trümmerstadt bei Antalya unter seinen Füßen liegen, fühlte die warme Luft und die Atmosphäre vergangener Zeiten. Und er sah einen Dieter dort stehen, der lebendig war, der träumen konnte und sich nach Schönheit sehnte.

Als wären diese Erinnerungen und Gefühle der Schlüssel zu seinem ganzen Leben, spürte er mit einem Mal, wie seine Gedanken wieder frei fließen konnten und nichts mehr von dem da war, was seine Lebensenergie die ganze Zeit blockiert hatte.

Dieter pflückte sich eine der Rosen und nahm sie mit zu seiner Bank, roch immer wieder daran, als könnte er sich auf diese Weise neues Leben einhauchen.

Und das schien wieder ihm zu gehören. Seine Kindheit, seine Jugend, die Studienzeit, seine Berufsjahre, das Leben mit Renate und Martin, die Jahre danach, Suse …

Jetzt, an diesem frühen Herbsttag musste Dieter plötzlich an Gabrieles Besuch und an dieses Geschenk mit dem Rosenwasser denken. Er würde gleich nachsehen, ob es noch immer dort lag. Erst jetzt begriff er, wer es ihm geschenkt hatte. Suse, dachte er. Eigentlich wollte er nicht an sie denken, aber es rührte ihn, dass sie das noch wusste.

Bis zu diesem Septembertag hatte er nicht darüber nachgedacht, ob und wann er entlassen werden würde. Sein Therapeut hatte nie eine Andeutung gemacht, wie lange Dieter bleiben sollte. Es war ihm bisher auch gleichgültig gewesen. Doch jetzt, das spürte er genau, gehörte er nicht mehr hierher. Wenn man so etwas allerdings seinem Psychiater sagte – das wusste Dieter aus beruflicher Erfahrung –, hätte das nur zur Folge, dass der für den aktuellen, euphorischen Zustand seines Patienten einen neuen Fachbegriff aus der Tasche zog, einen, der die aktuell euphorische und sicher vorübergehende Phase seiner Erkrankung auswies.

Die Chance, für normale, vernünftige Worte Gehör zu finden und normale, vernünftige Antworten zu erhalten, war in seiner Lage eher gering. Dieter versuchte deshalb, vorsichtig zu sein. Die dreimal in der Woche stattfindenden Therapiegespräche ließ er also weiter über sich ergehen. Er antwortete brav, aber nicht immer logisch, zeigte stimmungsmäßig zunehmende Verbesserungen, aber auch winzige Rückfälle und stellte seinen Therapeuten stets zufrieden – zumindest hoffte er das. Somit würde sich seine Genesung aus Sicht seines Therapeuten auf einer leicht schwankenden, aber stetig steigenden Linie nach oben bewegen. Und eines Tages würde sie die Grenz-Linie „Gesundheit“ schneiden. Dann könnten sie nichts anderes mehr machen, als ihn nach Hause zu schicken.

Vielleicht, so ging es ihm durch den Kopf, könnte er die Zeit bis dahin für sich nutzen, um in Ruhe über seine Lage nachzudenken, nicht so wie bisher durch eine depressive Brille, sondern nüchtern, vielleicht sogar optimistisch.

Der Duft des Rosenwassers, das tatsächlich noch in seiner Schublade gelegen hatte, erfüllte ihn mit Zuversicht.

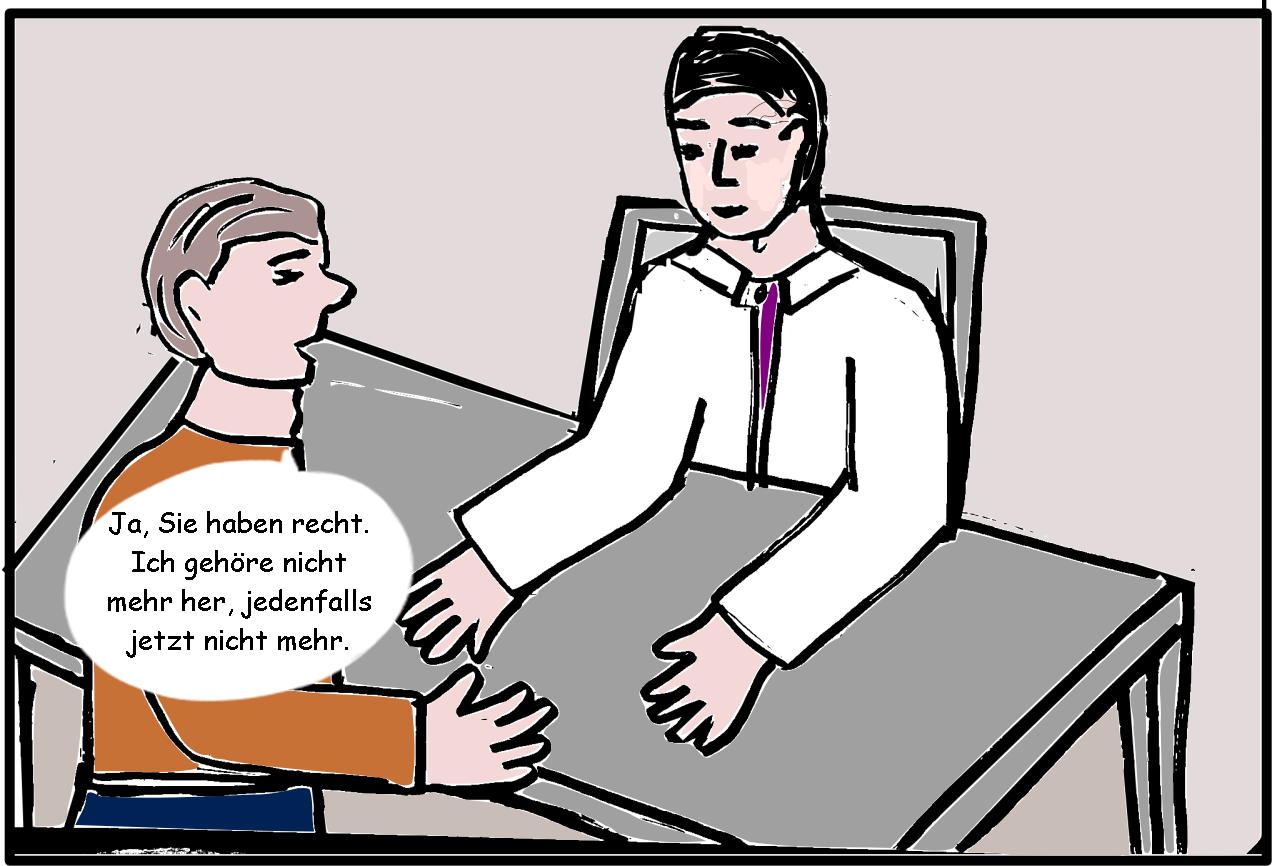

Ende September sagte plötzlich sein Therapeut zu ihm: „Herr Ackermann, ich glaube wir können jetzt mit dem Spielchen aufhören. Ich weiß, dass Sie sich für völlig gesund halten – jedenfalls im psychiatrischen Sinne. Und ich bin nicht abgeneigt, Ihnen zuzustimmen. Lassen wir also die Rituale und Sie erzählen mir schlicht und einfach, wie es kam, dass Sie so durchgedreht sind.“

Dieter merkte überrascht, dass diese Worte, dass diese simple, unverstellte und nicht taktisch überlegte Frage seines Therapeuten ihn sofort betroffen machte. Der Herr Psychiater hat also die Samthandschuhe ausgezogen, dachte er. Doch er schwieg. Er musste sich entscheiden, ob er weiterspielen oder Klartext reden wollte.

„Wissen Sie, Herr Ackermann, ich sehe das vielleicht etwas anders als mancher Kollege hier. Ich halte die Psychiatrie nicht für eine unantastbare und unfehlbare Institution. Mir ist schon seit einiger Zeit klar, dass ich mit Ihnen hier anders reden muss, als ich es bisher getan habe. Sozusagen von Mensch zu Mensch oder besser, wie mit einem ganz ernst zu nehmenden vernünftigen Mann. Was Ihnen passiert ist, Herr Ackermann, dass macht sie nicht zu einem dauerhaft geistig erkrankten Menschen. Ich sehe sehr wohl, dass sie sich schon recht gut wieder erholt haben.

„Sie haben recht“, sagte Dieter jetzt. „Ich denke auch, ich bin hier falsch. Inzwischen jedenfalls.

Das heißt nicht, dass ich keine Probleme hatte und nicht auch noch habe. Ich gebe zu, dass ich mit deren Bewältigung überfordert war und mich immer mehr in mein Elend hineingesteigert habe. Wie das passieren konnte, das weiß ich allerdings immer noch nicht.“

„Wahrscheinlich, weil das, was man Ihnen antat, Sie tatsächlich ins Herz getroffen hat?“

Dieter stockte für einen Moment der Atem. „So war es wohl“, hörte er sich sagen und dachte: Jetzt hat er mich da, wo er mich haben will: Ich rede, ich will reden und ich gebe meinen Widerstand auf. Gratulation, Herr Kollege!

„Ich glaube, mein Leben bestand überhaupt nur in dieser beruflichen Identität. Im Beruf bin ich ganz anders: selbstsicher, kontaktfreudig, offen, empathisch … Wenn ich mich als Privatmann beschreiben soll, dann fällt mir eher das Wort langweilig ein, nein besser eigentlich scheintot oder noch besser: hilflos und voller Minderwertigkeitsgefühle. Ich habe nicht wirklich gelebt, vielleicht habe ich überhaupt nie versucht, es mit dem Leben aufzunehmen. Ich glaube, deshalb habe ich alles – auch alle Menschen in meinem Leben – hinter meinen Beruf gestellt, weit dahinter.“

„Sehen Sie das jetzt anders?“

Dieter neigte den Kopf. „Nein … oder doch? Ich weiß noch nicht. Immerhin sehe ich, wie schief das war.“

„Vielleicht können Sie am Ende sogar dankbar sein, dass man Sie rausgeworfen hat, sonst wäre alles weiter mit Ihnen so geblieben wie bisher. Jetzt haben Sie eine Chance, das zu bedenken.“

Bei diesen Worten sah Dieter verärgert auf und runzelte die Stirn. Als er aber das schalkhafte Lächeln in den Augen des anderen erblickte, meinte er: „Schon klar. Bin schon dabei.“

Er musste selbst schmunzeln. Dann fragte er nüchtern:

„Muss ich die Tabletten weiter nehmen?“

„Ich werde Ihre Dosis reduzieren. Aber ein bisschen Entspannung wird Ihnen noch guttun. Wie auch immer wir das nennen wollen, Kollege Ackermann: Ihr Körper und Ihr Verstand hatten beschlossen, mal kurz zu kollabieren, um den Verletzungen zu entgehen, die man ihnen zugemutet hatte. Gönnen Sie ihnen noch ein bisschen Zeit.“

Es geht noch immer

Dieter sollte in drei Wochen entlassen werden und versuchte, den Rest dieser Zeit als eine Art Kur zu begreifen. Man ließ ihn weitgehend in Ruhe, er konnte sich frei bewegen und bekam keine Medikamente mehr. Neuerdings hatte Dieter auch wieder Lust, mit Menschen in Kontakt zu treten. Also tat er etwas, das er seit seinem Aufenthalt hier bisher noch nie getan hatte: Er setzte sich im Park auf eine Bank, auf der schon jemand saß.

Der andere Mann sah ihn mit getrübten Augen an. Mit einer leichten Kopfbewegung, die ein Nicken hätte sein können, deutete er an, dass er mitbekommen hatte, dass da jemand neben ihm saß. Der Mann war breit gebaut und groß. Sein Gesicht wirkte aufgedunsen, die Hände auf seinen Knien zitterten ein wenig.

„So ein schöner Herbst!“, sagte Dieter auf einmal. Er sah den Mann nicht an, sondern blickte auf die Bäume hinter dem Teich.

Der andere schaute jetzt zu ihm hin und nickte kurz. Dann schwiegen beide einige Minuten lang.

„Sind Sie schon lange hier?“, fragte Dieter nach einiger Zeit.

„Ja, sehr lange. Ich weiß nicht genau. Zu lange.“

„Zu lange?“, hakte Dieter nach.

„Ich will hier raus! Aber sie geben mir ständig dieses Zeug, von dem ich nicht mehr klar denken kann“, klagte er mit leiser, monotoner Stimme.

„Sie haben das Gefühl, ohne Medikamente ginge es Ihnen besser?“

„Ich weiß nicht. Die Ärzte sagen, ich bräuchte das, um klarzukommen und weil ich unter unkontrollierbarer Affektivität leide. Stattdessen komme ich immer weniger klar. Ich kann nicht einmal mehr über Richard nachdenken, aber das muss ich doch.“

„Sie würden gerne wieder klar denken können wegen Richard?“

„Unbedingt. Richard lässt sich nichts sagen, dabei ist er in großer Gefahr. Das hat mich verrückt gemacht. Marianne meinte zwar, das würde sich geben, aber ich bin mir si

her, dass bei dem Jungen etwas total schiefgehen wird. Aber Richard will es nicht wissen.“

„Ist das Ihr Sohn?“

„Mein einziger Sohn! Wir haben rausbekommen, dass er mit Drogen dealt.“

„Oh“, machte Dieter. „Das belastet Sie sicher sehr?“

Der Mann nickte und versank in Schweigen.

Dieter blieb noch eine Weile neben ihm sitzen. Dann stand er auf und sagte zu dem Mann, der wieder vor sich hin stierte: „Finden Sie einen Weg, das Zeug zu reduzieren! Sagen Sie den Ärzten, es würde Ihnen schlecht davon oder was Ihnen einfällt. Versuchen Sie, aus Ihrer Dunstglocke rauszukommen!“

Der Mann sah ihm nach, sagte aber nichts.

Tage später saß der Mann wieder auf der gleichen Bank im Park, als Dieter auf seinem täglichen Spaziergang dort vorbeikam. Er setzte sich zu ihm wie zu einem alten Bekannten.

Der Mann nickte ihm zu.

„Na, haben Sie es geschafft?“

„Ich kriege jetzt weniger. Ich habe gesagt, dass mir davon übel wird, und sie meinten, dann würden sie es mal mit einer kleineren Dosis probieren.“

„Na sehen Sie!“, rief Dieter. „Und wie geht es Ihnen jetzt?“

„Besser. Wirklich! Da ist nicht mehr diese Wolke um mich rum, durch die ich nicht hindurchsehen kann.“

„Das freut mich.“ Dieter lächelte den Mann an.

„Und warum sind Sie hier?“, fragte ihn der andere plötzlich.

Dieter hob die Schultern. „Hatte beruflichen Stress. Ich bin irgendwann zusammengeklappt, da haben Sie mich aufgelesen und hergebracht.“

„Ach so.“ Der Mann schien nicht wirklich zugehört zu haben. Er blickte weiter vor sich hin. „Marianne und ich waren erst entsetzt und haben Richard zur Rede gestellt. Er hat uns ausgelacht. Schließlich haben wir ihn angefleht, aufzuhören, aber er nannte uns verkalkte Spinner.“

„Das tut bestimmt weh, wenn der eigene Sohn einen auslacht.“

Der Mann nickte. „Marianne hat nur noch geweint, aber ich habe weiter um ihn gekämpft. Einmal bin ich ihm hinterher. Da haben mich seine Kumpel zusammengeschlagen. Und Richard stand dabei und hat gegrinst.“

Dieter machte große Augen. „Wie schrecklich!“

„Ich bin aber am Ball geblieben. Irgendeiner musste sich doch um den Jungen kümmern, finden Sie nicht auch?“

Die Stimme des Mannes war jetzt nicht mehr ganz so monoton. Es kam Dieter so vor, als wäre er aufgewacht.

„Aber warum sind Sie hier?“

„Ich habe irgendwann die Nerven verloren und ihn verprügelt. Ich wollte das nicht, aber auf einmal ist bei mir was passiert. Im Kopf meine ich. Dann lag er da und rührte sich nicht mehr. Marianne hat den Krankenwagen gerufen – und die Polizei. “

Dieter seufzte.

„Ich wurde wegen Körperverletzung angeklagt und dann unter Bewährung freigesprochen mit der Auflage, mich einer psychiatrischen Therapie zu stellen.“

„Und was machen die hier mit Ihnen?“, fragte Dieter gespannt.

„Na, die Medikamente halt. Ab und an so ein Gespräch, wo sie mich tausend Sachen fragen und mich testen und wohl versuchen, herauszufinden, wo meine Macke liegt.“

„Sprechen Sie denn auch über Ihren Sohn und was passiert ist?“

Der Mann winkte ab. „Die meinen, die Sache mit meinem Sohn wäre Zufall gewesen. Das hätte mir auch mit anderen Menschen passieren können.“

„Ehrlich gesagt, wenn ich Ihr Psychiater wäre, würde mich die Sache mit Ihrem Sohn viel mehr interessieren. Und warum das Sie so fertigmacht.“

„Ja?“ Plötzlich klang die Stimme des Mannes misstrauisch.

„Ich meine ja nur“, sagte Dieter und lehnte sich zurück.

„Vielleicht erzähle ich es Ihnen mal“, sagte der Mann und sah Dieter prüfend an. „Aber nicht heute.“

In den nächsten Tagen war die Bank leer, wenn Dieter kam. Doch nach fast zehn Tagen, als Dieter wieder einmal auf der Bank ausruhte, kam der Mann auf einmal aus einem Gebüsch und setzte sich neben ihn.

„Wollen Sie wirklich meine Geschichte hören?“, fragte er misstrauisch wie auf dem Sprung.

„Wenn Sie Lust haben, Sie mir zu erzählen, gerne“, meinte Dieter und spürte in sich eine ihm vertraute Spannung.

„Gut. Ich erzähle sie Ihnen. Wissen Sie, ich habe immer gedacht, der Richard ist wie ich. Der wird im Leben mal wie sein Vater, vielleicht noch besser, erfolgreicher. Wir haben alles für ihn getan – alles. Und eines Tages kam bei uns die Polizei vorbei und fragte nach ihm. Sie können sich vorstellen, wie schockiert wir waren.“Dieter nickte ernst.

„Damals konnten sie ihm nichts nachweisen. Später bekam ich heraus, dass Marianne den Stoff aus seinem Zimmer in ihrem Bett versteckt hat, bevor die Polizei mit der Hausdurchsuchung beginnen konnte. Ich war wütend. So würden wir seine Sucht nur unterstützen, meinte ich.“

„Ihre Frau denkt da anders als Sie?“

„Er ist ihr Ein und Alles. Es ist unser einziges Kind, wissen Sie. Wir haben dann mit ihm geredet. Und da entdeckten wir, dass Richard sich völlig verändert hat. Er geht noch zur Schule, aber anscheinend nur zur Tarnung. In der Drogenszene war er damals schon bekannt.“

„Als Sie das alles zu hören bekamen, hat es Ihnen den Atem verschlagen,“ überlegte Dieter.

„Ja, genau. Ich dachte, meine Welt geht unter. Ich dachte, es ist alles verloren, alles, wofür wir gelebt haben.“

„So eine bittere Enttäuschung!“

„Das können Sie laut sagen. Es hat mich umgehauen. Ich wusste schon da nicht mehr, ob ich ihn noch liebe oder ob ich ihn hasse.“

„Es hat Ihnen das Herz zerrissen.“

Der Mann schwieg plötzlich. Nach einer Weile sagte er: „Ich muss jetzt los. Danke! Vielleicht sehen wir uns noch mal.“

Dieter blieb auf der Bank sitzen und spürte dem Gefühl nach, das ihn seit dem Beginn dieses Gespräches überflutet hatte. Es war, als wäre er nach langer Irrfahrt auf unwegsamem Gelände plötzlich wieder auf eine geteerte Straße gestoßen. Er kam sich vor wie ein Vogel, der nach tagelangem, anstrengendem Flug über Wassermassen, endlich wieder festen Boden spürt. Er war daheim.

Abschied und Licht

Es dauerte einen Moment, bis er begriff, woher das Gefühl kam. Er hatte mit diesem Mann gesprochen und vor seinen Augen geschah das Wunder, das er so gut kannte und was er schon viele hundert Male erlebt hatte: Ein Mensch begann, zu sich selbst zu finden, sich mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen. Dieter stellte erstaunt und beglückt fest, dass er eben in seine alte Berufsrolle hineingerutscht war. Und er merkte mit Befriedigung, dass er es noch konnte und dass es ihn unendlich glücklich machte. Was auch immer die Lehnerts, die Kortenscheids oder Hiltrups von ihm dachten, es konnte ihm egal sein.

Seinem Therapeuten erzählte er nichts von seinem Erlebnis. Wer weiß, wie sie hier auf solche Einmischungen reagieren werden, überlegte er voller Misstrauen.

Ab diesem Tag sehnte er den Tag seiner Entlassung herbei. Obwohl sich noch nicht klar abzeichnete, was er danach machen und wie sein Leben weiterlaufen sollte, konnte er den Tag, an dem ihn Werner und Mira abholen wollten, kaum mehr erwarten.

Den Mann auf der Bank traf er hin und wieder. Er lächelte Dieter freundlich an, sagte aber nichts mehr. Sie saßen dann eine Weile schweigend nebeneinander und Dieter spürte, dass der andere seine Nähe genoss. Er beließ es dabei.

Es stand Dieter vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben klar vor Augen: Das, wofür er stand, war tausendmal mehr wert als die Gier nach Effizienz und Profit. Und wenn alle um ihn herum so denken würden, er wusste, dass der Umgang mit Menschen, wie sie ihn jetzt proklamierten, nicht angemessen war, ja dass er Menschen eher krankmachte und zerstörte, als ihnen wirklich zu helfen. Das durfte man nicht einfach so hinnehmen. Dagegen musste man etwas stellen! Dieter sah es plötzlich klar vor Augen: Wenn alle das so schlucken, dann muss man tatschlich fürchten, dass es immer so weiter geht. Hannes und Gabriele hatten recht: Die Verbrechen von damals sind keineswegs Schnee von gestern. ‚Der Schoß ist fruchtbar noch‘, wer hat das noch mal gesagt? Egal. Was man mit meiner Arbeit und mit mir gemacht hatte, mit Paul, mit Frau Bernhard und den anderen, das ist ebenfalls schlimm, das ist unmenschlich! Und die Verwaltungsleute und Geschäftsführer haben verdammt noch mal kein Recht dazu, mein Leben zu zerstören.

Und sie haben auch nicht die Macht, es zu tun, dachte er plötzlich. Er würde sich nicht mehr in die Opferrolle drängen lassen. Hannes hatte auch da recht gehabt, als er meinte, Dieter solle sich aus seinem Loch, in das er gefallen war, selbst befreien.

Im allerletzten Gespräch am Tage vor seiner Entlassung bemerkte sein Therapeut: „Was ist passiert, Herr Ackermann? Sie sehen so glücklich aus. So froh sind Sie also, dass Sie rauskommen?“

„Das auch“, sagte er.

Eigentlich wollte er nicht mehr erzählen, aber dann konnte er es doch nicht lassen:

„Ich habe hier mit einem der Patienten länger gesprochen. Ich hatte den Eindruck, dass ihm das Gespräch sehr guttat, dass er anfing, sich wieder aktiv um sein Leben und seine Problematik zu kümmern. Und mir ist dabei klargeworden, dass ich meinen Beruf als Berater und Therapeut über alles liebe und ihn auch nicht aufgeben werde. Auch wenn es Menschen gibt, die meinen, mich mit ihren Forderungen nach Effizienz und schnellen Erfolgen fertig machen zu können.“

Sein Therapeut sah ihn aufmerksam an.

„Ihnen ist klar, dass Sie mit dieser Erzählung bei meinen Kollegen nicht gut angekommen wären? Wahrscheinlich hätte man geschlossen, dass Sie ihre Grenzen nicht kennen und noch nicht wieder auf die Menschheit losgelassen werden dürfen.“ Er lächelte Dieter etwas schief an.

„Das habe ich mir gedacht“, gab Dieter zu. „Aber ich hoffe, dass Sie verstehen können, warum ich so gehandelt habe und dass das keineswegs eine unkontrollierte Grenzüberschreitung von mir war. Ich habe einfach meinen Beruf ausgeübt, weil ich fand, dass dieser Mann es brauchte und hier eben nicht bekam.“

„Ja, ich denke schon, es war auch richtig so. Und es war für den anderen Mann sicher gut. Aber auch für Sie“, bestätigte der Therapeut Dieters Hoffnung. „Nur passen Sie auf: Setzen Sie diesen Beruf nicht wieder über alles andere! Nicht über die Freude im Leben, nicht über Ihre körperliche und seelische Erholung, nicht über Ihre Freude an der Schönheit und Ihre Träume, von denen Sie mir erzählt haben – und auch nicht über die Liebe.“

Dieter sah überrascht auf. Sein Therapeut lächelte wissend.

Draußen warteten Werner und Mira auf ihn.