Sozialpoltische Tagung zur Lage der Sozialen Arbeit

AUFSTEHEN WIDERSPRECHEN EINMISCHEN

17./18. Juni 2011 Berlin

Mit stürmischem Applaus für die auf der Tagung erarbeitete gemeinsame Resolution endete nach 2 Tagen eine Ergebnis reiche und Mut machende Tagung.

150 KollegInnen (davon 2/3 aus der Praxis, ca. 20 HochschullehrerInnen, ¼ Studierende, 1/3 aus allen Teilen Deutschlands und 2/3 aus Berlin) haben zwei Tage lang über die aktuellen und brennenden Fragen unserer Profession diskutiert.

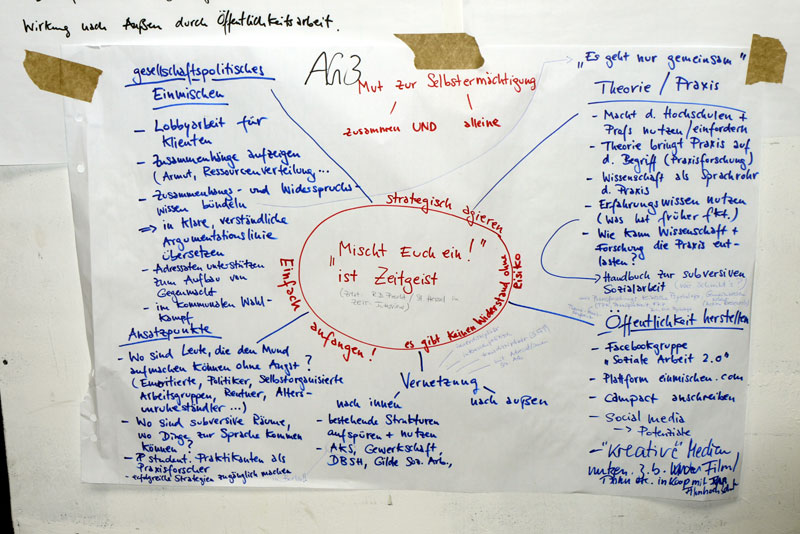

Neben den Versuchen, zu begreifen, was da eigentlich in unserer Profession geschieht, wem es dient, und wen es gefährdet, ging es den TeilnehmerInnen vor allem darum, wie es gelingen kann, sich gegen die Entwicklungen der Deprofessionalisierung, der Entpolitisierung und der Vermarktlichung unserer Profession und gegen die Vereinnahmung durch neoliberale und neokonservative Konzept zur Wehr zu setzen.

Die 8 Workshops befassten sich mit Themen wie z.B. Klientendiskriminierung, Ökonomisierung, Gemeinsam sind wir stakr, Prekarisierung der Sozialen Arbeit, fachliche Kernelemente u.a. mehr. Ein Theaterworkshop machte uns mit der Methode des Forumtheaters vertraut (Theater der Unterdrückten). Unvergesslich die kleine Aufführung der Gruppe am ersten Abend mit Maschine Soziale Arbeit)

Die WorkshopleiterInnen kamen aus allen Bundesländern und waren erfahrene PraktikerInnen und WissenschaftlerInnen..

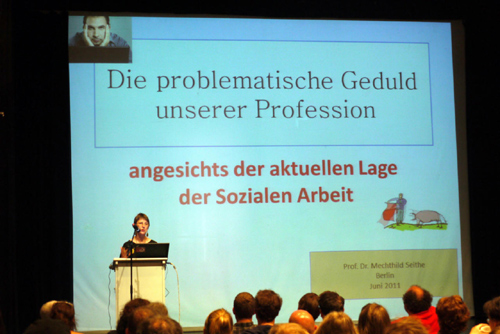

Daneben wurden mehrere Vorträge gehalten, die als Hintergrund der Tagungsarbeit sehr hilfreich waren.

Prof. Dr. Seithe sprach zum Thema: Die problematische Geduld unserer Profession angesichts der aktuellen Lage er Sozialen Arbeit.

Prof. Dr. Thiersch befasste sich mit der Autonomie der Fachlichkeit der Sozialen Arbeit. Der Vortrag war ein Fest für alle, die ihre Profession in ihren Kernelementen und ihren ethischen und politischen Zusammenhängen wieder einmal neu begreifen wollten. (Wir werden versuchen, im Laufe des Sommers den Vortrag von Prof. Thiersch in mehreren Teilen in Youtube zu setzen).

Prof. Rosemarie Karges legte die aktuellen Ergebnisse ihrer jüngsten Online-Befragung zur Arbeitssituation von Sozialarbeitenden und zu deren Wahrnehmung der Arbeitsbedingungen vor.

Zum Thema Keine Kraft zum Wehren stellte Frau Dr. Conen praktische und hilfereiche Beispiele für widerständiges Verhalten in der Praxis vor.

Die Atmosphäre auf der Tagung war sehr schön, ausgesprochen angenehm, befreiend und solidarisch. Man konnte ahnen, was es bedeuten und heißen würde, wenn es uns gelänge, als solidarische Gemeinschaft aufzutreten und gemeinsam berufspolitische uns sozialpolitische Positionen zurückzuerobern und zu erkämpfen.

Es entstand eine Fülle von Ideen und Projekten. Vernetzungen wurden angebahnt, Strategien wurden diskutiert. Hierfür war viel Zeit vorgesehen. Dennoch hat die Zeit nicht gereicht.

Wir hoffen, dass die Impulse, die Anregungen und der Mut, den viele auf der Tagung schöpfen konnten, nicht einfach verrauchen werden. Wir gehen davon aus, dass hier und an vielen Orten Ernst gemacht werden wird mit aufstehen widersprechen einmischen.

Wir sind sicher, dass die TeilnehmerInnen diese Erlebnisse und Erfahrungen in ihrem Umfeld, in ihren Teams und in ihren Organisationen umsetzen und weiterführen werden.

Die nächste Tagung dieser Art darf nicht erst in 5 Jahren kommen. Alle TeilnehmerInnen sind aufgerufen, den Faden aufzugreifen und weiter zumachen.

Wer mehr über die Tagung und die daraus entstehenden Projekte, Vernetzungen und Initiativen wissen will, kann sich schon jetzt und in den kommenden Wochen (wenn Schritt für Schritt die Tagungsergebnisse eingestellt werden) über unseren Blog

http://sozialearbeit.einmischen.info oder auf unserer Homepage: www.einmischen.com

informieren.

Derzeit sind schon hunderte Fotos von der Tagung zu besichtigen. Demnächst können wir unseren kleinen Mutmacherfilm vorstellen, eine kurze Dokumentation der Tagung, die gleichzeitig versucht, für andere die Problematik rüberzubringen und Ideen und Lösungen vorzustellen aber auch anzuregen.

Bravo!