Nachdem ich verschiedentlich gehört habe, dass meine kritischen Beiträge eher den Eindruck erweckt haben, dass der Bundeskongress nicht so doll gewesen sei….

Das möchte ich doch ein wenig relativeren.

Es waren viele gekommen, viele Studierende auch und viele junge KollegInnen. Das allein ist schon mal sehr positiv. Die Vielfältigkeit der Angebote war beeindruckend und sicher auch produktiv. Die Organisation war gut (bis auf die unglaublich schlechte Ausschilderung auf dem Campus und in der Stadt). Es dürfte den meisten TeilnehmerInnen um Anregungen, Informationen, Kontakte gegangen sein. Das ist für einen Bundeskongress völlig in Ordnung und ich glaube, das hat er auch für zur vollsten Zufriedenheit geleistet.

Natürlich gab es für mich auch unbefriedigende Aspekte:

Die so notwendige kritische Haltung zu den aktuellen Entwicklungen wurden von vielen ReferentInnen zwar durchaus thematisiert und deutlich gemacht. Der Vortrag von Winkler war dafür ein super Beispiel. Am Schlussplenum konnte man verfolgen, welche Bedeutung der Kritik an den gegenwärtigen Prozessen von den PosiumsteilnehmerInnen zugewiesen wurde. Hier ging es um wichtige professionsinterne, zukunftsweisende Überlegungen und Anregungen:

- um die Notwendigkeit, in der Profession ein gemeinsames Selbstverständnis aufzubauen, den gemeinsamen inneren Zusammenhang zu definieren (z.B. Theirsch, Rauschenbach),

- um die Notwendigkeit der Profession Soziale Arbeit, ihre spezifische Identität und ihre spezifische Methodik der Unterstützung von Menschen in ihrer Lebensbewältigung nach außen selbstbewußter und klarer darzustellen (z.B. Thiersch),

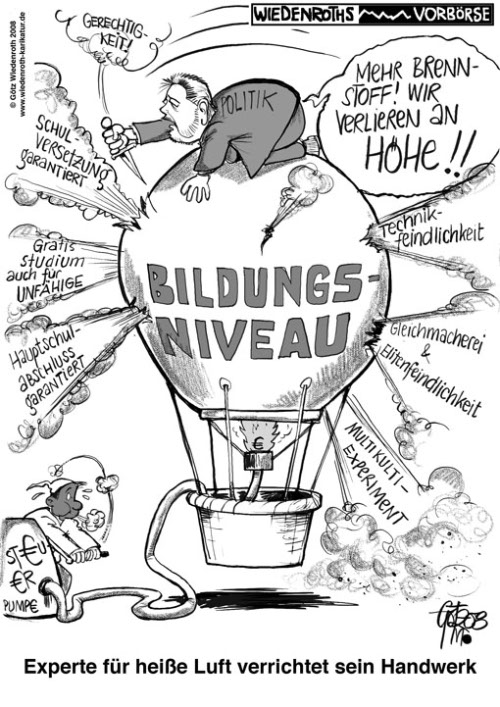

- um die Notwendigkeit, sich als Soziale Arbeit politisch zur allgemeinen Verzweckung von Bildung zu positionieren (z.B. Kutscher)

- um die Verhinderung einer Reduktion der Qualitätsdebatte auf die Wirkungsebene (Merchel)

- um die Stärkung des kritischen Bewusstseins der Sozialen Arbeit, selber nicht zur Marginalisierung der Risikokruppen beitragen zu wollen (Rauschenbach).

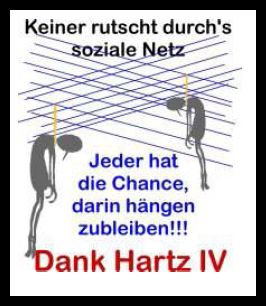

Und gleichzeitig wurde mir auch bei diesem Plenum wie im gesamten Verlaufe des Kongresses aber klar, dass für die Mehrheit der KongressteilnehmerInnen die aktuellen Fragen zu unserer Professionspolitik und zur Veränderung des Selbstverständnisses und der ethischen Grundfragen unserer Profession in Zeiten der Ökonomisierung und der neosozialen Vorstellungen eines aktivierenden Staates, nicht wirklich wichtig und bestimmend oder zumindest vorrangig waren. Mir scheint, dass die Tendenz, sich den neuen Entwicklungen zwar irgendwie kritisch aber eben doch bemüht konstruktiv und letztlich angepasst anzuschmiegen, den Mainstream in der gegenwärtigen Praxis wie in der Wissenschaft der Sozialen Arbeit bestimmt. Deutlich wurde das für mich z.B. auf dem Sozialpolitischen Forum mit VertreterInnen des DGB, des DBSH und sozialpolitischen KollegInnen aus Wissenschaft und Praxis. Die brennenden Themen wurden angesprochen und benannt. Die Beiträge waren zum Teil sehr interessaant und kritisch (z.B. der von Frau Spindler). Im Publikum gab es einige, die mehr wollten, als Statements und treffende Worte. Hans- Uwe Otto engagierte sich aus dem Publikum heraus massiv. Aber dann ging die Veranstaltung ohne jede Konsequenz zu Ende. Keine Resolution wurde formuliert (wie macht man das eigentlich noch? Geht das denn noch 40 Jahre nach 1969?), kein gemeinsamens Statement der Profession an die Öffentlichkeit und/oder Politik schriftlich festgehalten, keine konkreten Schritte für eine Weiterarbeit in diese Richtung wurden vereinbart. Die allgemeine kritische Haltung mündete in achselzuckender , selbstzufriedener Resignation nach dem Motto: „Gut, dass wir mal darüber gesprochen haben“.

Deshalb möchte ich zum Ende meiner kritischen Bemerkungen über den Bundeskongress Soziale Arbeit die Worte von Hans-Uwe Otto auf dem Abschlussplenum zitieren:

„Wir sind in einer Gesellschaft angekommen, die eindeutig bestimmt, was wir nicht wollen„.

Wenn dem so ist, müsste mehr passieren in unseren Reihen.

Bravo!